本站訊 9月26日,《科學》(Science)在線刊發題為“原子抽提實現丙烷脫氫反應中貴金屬全利用(Full utilization of noble metals by atom abstraction for propane dehydrogenation)”的研究論文。該研究提出“原子抽提”新策略,實現了催化劑中貴金屬原子利用率接近100%,為低碳高效的化工生產開辟了新路徑。此為天津師范大學首次作為通訊單位在《科學》刊發論文。

催化劑被譽為現代化學工業的“心臟”,在眾多化學反應中發揮著不可替代的加速作用。貴金屬是催化劑中的關鍵組分,其用量關乎化工過程的節能增效,是化工產業低碳變革和可持續發展的關鍵“卡口”。2024年,全球催化劑貴金屬市場規模已接近2000億元。如何最大化貴金屬利用效率、突破其原子經濟性極限,已成為國際化工領域競相爭奪的科技制高點。

在傳統催化劑中,貴金屬原子易聚集成較大顆粒,導致大量原子埋藏在顆粒內部,無法參與表面反應,催化效率在低位徘徊。這一問題在丙烯生產的關鍵工藝,丙烷脫氫中尤為突出。丙烯是世界上產量最大的化工品之一,是塑料、橡膠、纖維、醫藥等領域重要的基礎原料,2024年中國丙烯產量占全球總產量三分之一,總產值超過6000億元人民幣。丙烷脫氫生產中約有高達三分之二的工藝采用貴金屬催化劑,但傳統催化劑依賴稀缺貴金屬、原子利用率低,嚴重制約了行業可持續發展。

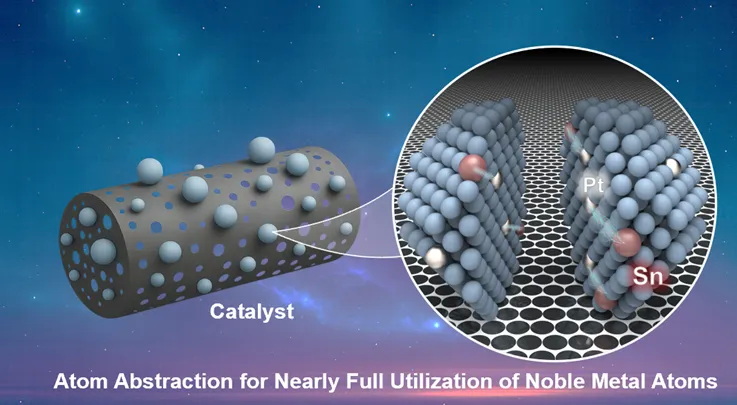

面對這一挑戰,鞏金龍教授帶領研究團隊經過近十年潛心研究,開創性地研發出“原子抽提”技術:通過在鉑銅(PtCu)單原子合金中引入錫(Sn)原子,讓包埋在Cu納米顆粒內部的Pt單原子被牽引到顆粒表面,并以金屬態穩定存在。該策略實現了近百分之百的貴金屬原子表面分散度。在丙烷脫氫工業相關反應條件下,所開發的催化劑在Pt用量僅為類商用催化劑十分之一的情況下,仍表現出相當的催化活性,并具備更優的穩定性和選擇性。機理研究表明,原子半徑較大的Sn原子更易占據Cu顆粒表面位置,且Pt-Sn鍵作用強于Pt-Cu和Sn-Cu,顯著提高了Pt向表面遷移的傾向,使得其原子表面分散度接近100%。這一表面結構也有利于反應中間體的脫附并抑制深度脫氫路徑,從而提高選擇性。這項突破成功解決了丙烯產業長期面臨的催化劑成本高、貴金屬資源依賴強等關鍵瓶頸,為推動化工行業向“低耗、高效、綠色”轉型提供了重要技術支撐。

據該論文共同第一作者、天津大學化工學院孫國棟博士介紹:“下一步,團隊將繼續深耕烯烴生產技術領域,助力我國自主掌握下一代烯烴生產催化劑的關鍵核心技術,推動化工行業向更環保、高效、可持續的方向發展。”

據悉,該項工作由天津大學牽頭,該技術為丙烯乃至整個化工行業提供了一條低成本、可持續的技術路徑,是中國在全球催化科技前沿的一次突破。它為保障國家能源安全、推動綠色轉型、實現“雙碳”目標提供了關鍵利器,彰顯了我國在低碳化工領域前沿基礎的深厚積累。

圖片由黨委宣傳部 科學技術處提供

編輯:張立新