本站訊(通訊員 卜一凡)近日,由天津師范大學音樂與影視學院舞蹈系原創、2022級舞蹈表演教育專業同學擔綱主演的舞劇《何只家鄉》,在天津師范大學國際學術交流中心成功首演,驚艷亮相。

舞劇以“兩代青春共筑家國”為核心脈絡,將個人命運嵌入國家發展的宏大敘事,讓歷史記憶與當代實踐形成深度對話。舞劇回溯1969年,天津姑娘秀琴奔赴太行山投身天津鐵廠建設,將青春熔鑄于國家三線建設的工業洪流——“鐵水奔涌”的奮斗場景,既展現了天津“愛國堅韌、務實包容”的城市精神,更詮釋了新中國成立初期全國各族人民“自力更生、艱苦奮斗”的集體意志。這一情節不僅是國家工業化進程中“人人奉獻、共建共享”的生動縮影,更為后續共同富裕的探索奠定了精神根基,同學們在演繹中,也讓“工業強國”的初心通過舞蹈藝術直觀傳遞。

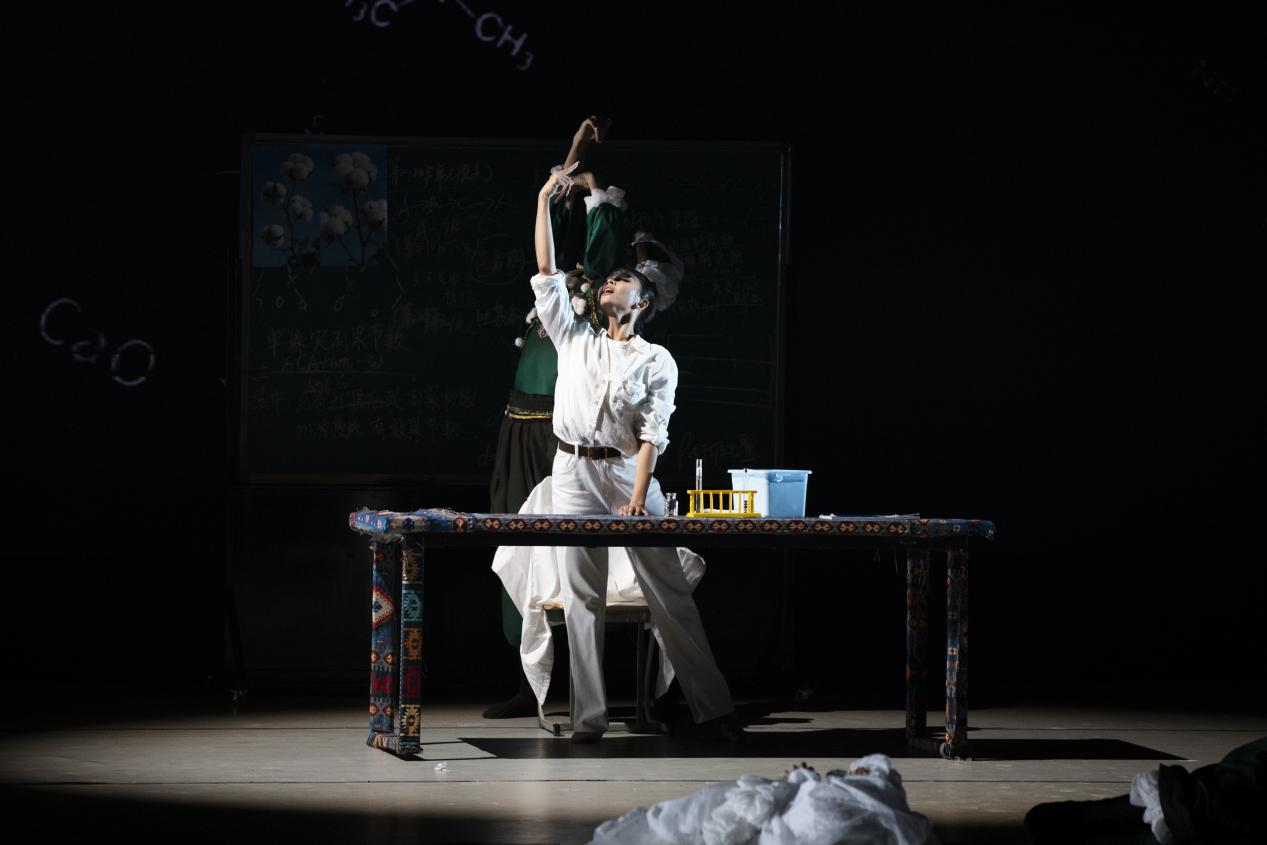

舞劇展現了數十年后,秀琴的外孫女林曉循著精神脈絡遠赴新疆支教,在天山腳下書寫新時代的奉獻篇章:她幫助輟學兒童重返課堂,用知識阻斷貧困代際傳遞;她助力棉田豐收,將產業幫扶與文化交流相結合。舞蹈系創作團隊緊扣“教育援疆”“文化潤疆”國家戰略,讓“棉田雪浪”與“鐵水奔涌”形成時空交織的舞臺意象;同學們以細膩的情感表達,展現了林曉與邊疆群眾的深厚聯結,成為促進各民族交往交流交融、鑄牢中華民族共同體意識的鮮活藝術載體。

《何只家鄉》突破傳統思政教育的單向灌輸模式,實現了“教、學、演”一體化的育人閉環,將“以美育人、以文化人”的使命融入每一段舞蹈、每一個場景,深刻回應了“為誰培養人、培養什么人、怎樣培養人”的教育根本問題。

天津師范大學舞蹈系創作團隊以“肢體為筆、情感為墨”,構建起充滿象征意義的美學世界:“海河水蕩漾”的場景喚醒地域文化認同,讓天津的城市精神與國家發展脈絡緊密相連;“鐵水與棉田的時空對話”,則將工業文明與邊疆振興的主題可視化,實現了舞蹈語匯與精神內涵的高度統一。同學們在專業訓練與舞臺實踐中,既錘煉了舞蹈技巧,更通過角色感悟理解了“奮斗”與“奉獻”的深層意義——觀眾沉浸在演繹中,既能感受到當代舞劇的敘事創新,更能直觀體會到“崇高”的價值,讓審美體驗與思想啟迪同步發生。

演出結束后,來自教育界、藝術界的多位專家學者圍繞舞劇展開深度研討,就藝術與思政教育的融合、高校美育體系建設等議題分享見解。

教育部藝術教育委員會委員、天津市教委一級調研員劉恒岳表示,劇中秀琴與林曉兩代人的選擇,不是空洞的說教,而是通過肢體的張力、情節的鋪陳,讓觀眾在共情中體會“個人命運與國家命運同頻共振”的深刻內涵。在美育視角下,這種融合尤為必要,美育不僅是審美能力的培養,更是價值觀的培育。當學生在創作和演繹過程中走進人物內心,便會自然地接受精神的洗禮,這種潤物無聲的沉浸體驗,豐富了理論講授的效果,也更符合新時代美育“以美育人、以美培元”的使命。

天津歌舞劇院副院長、天津市舞蹈家協會副主席、一級演員陳川認為,《何只家鄉》沒有刻意拔高人物,而是聚焦于鐵廠建設的艱辛、支教生活的瑣碎,用真實的細節打動人心,這與天津歌舞劇院近年打造現實題材作品的理念不謀而合。在當下的藝術創作中,我們迫切需要這樣的作品,既堅守藝術本體,又承載時代價值。

天津市舞蹈家協會秘書長、一級演員程偉航談到:“天津師大舞蹈系以原創舞劇為載體開展教學與創作活動,是非常成功的實踐案例。舞劇的創作過程本身就像完成一個項目——老師們帶領學生不僅要體現課堂上專業的訓練,還要深入田野體驗生活,進行藝術創作與表演。今天看到學生們在舞臺上用肢體語言呈現出投入真摯的情感,非常感動,天津舞協也會繼續不遺余力地推動高校舞蹈創新性發展。”

山東青年政治學院舞蹈學院院長、山東省舞蹈家協會駐會副主席傅小青教授,東北師范大學音樂學院副院長、吉林省舞蹈家協會副主席姚磊教授,天津市藝術研究所副所長、天津市舞蹈家協會副主席張巍,湖北文理學院音樂與舞蹈學院黨委書記姜俊毅教授,武漢大學藝術學院王珊副教授,重慶大學藝術學院舞蹈系王朕思副教授等多位專家也對《何只家鄉》團隊付出的辛苦和高水平的創作給予了高度評價。

《何只家鄉》的成功首演,既是天津師范大學深耕美育思政、踐行“實踐育人”的生動成果,也是對“教育援疆”“文化潤疆”國家戰略的藝術呼應,更以青年學子的肢體語言,奏響了傳承艱苦奮斗精神、凝聚民族復興力量的時代強音。未來,天津師范大學舞蹈系創作團隊將以《何只家鄉》為范本,推動學科發展建設,探究新型教學模式,繼續深耕美育思政,讓更多青年在藝術與時代的同頻共振中,感悟家國大義、踐行使命擔當,讓“此心安處是吾鄉”的信仰之基,在新時代的偉大實踐中愈發堅固。

照片由音樂與影視學院提供

編輯:孟宏發