格律詩,中國傳統文化的瑰寶,所蘊含的哲學思想、人文精神至今仍影響著一代又一代年輕人。在天津高校校園里,有這樣一批志同道合的年輕人,他們不僅真心熱愛并主動學習詩詞文化知識,也積極創作、交流競技、斬獲獎項……格律詩在年輕人的文化生活中激起陣陣遼遠回響,是文化傳承與發展的鮮活案例;而年輕人對傳統文化的熱情擁抱,也讓詩詞之美煥發出勃勃生機,為傳統文化的創新發展注入新的活力。

15分鐘的極限創作

“大漠西來瀚海長,山龍躍起舞平岡。

三年戍馬塵難盡,千載征人夜未央。

漢武風云重蕭瑟,秦皇明月獨蒼涼。

昔人一統何功業,后事之師未可忘。”

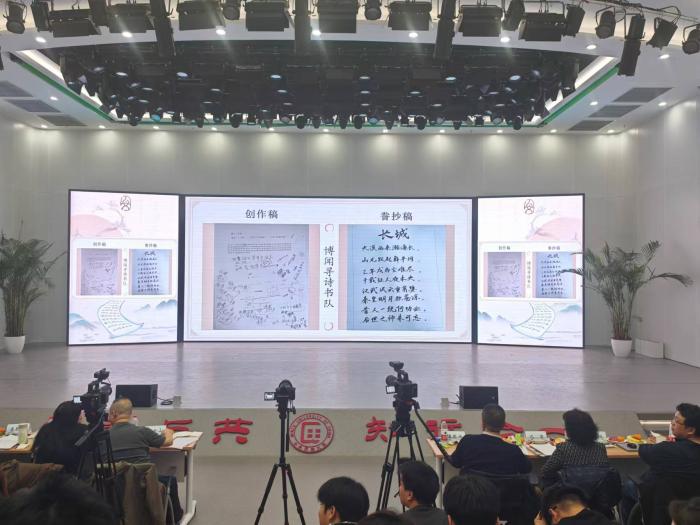

這首格律詩《長城》誕生在2024年華北五省(市、自治區)大學生人文知識競賽(簡稱“人文知識競賽”)團隊賽賽場上,南開大學代表隊最終獲得一等獎。從命題公布到詩作完成限時20分鐘,除去5分鐘謄抄時間,真正的創作窗口僅15分鐘。

比賽現場的《長城》詩

南開大學代表隊的王舒和劉樸文是這首詩的合作者。面對命題“長城”,他們迅速確定了懷古詠史的創作方向,開始構思并按照“景物描寫——歷史文化——感想抒懷”的結構寫作。這是一場思維靈感、知識儲備、創作能力的限時賽跑。

評委老師對大學生選手們在限時創作中表現出的能力素養給予肯定,同時指出:首聯“山龍躍起舞平岡”容易產生歧義,“山龍”一詞意為古代袞服或旌旗上的山、龍圖案。在接受記者采訪時,王舒也分析了《長城》中存在的其他細節問題。她始終覺得“漢武風云重蕭瑟”這句“有失平仄交錯之美”,應該把“重”字換成“復”字,形成“平平仄平仄”的“鯉魚翻波”格律;“三年”表意直白,或許改成“三秋”更符合詩詞韻味;“人”和“未”存在重字問題,而嚴格的格律詩會避免重字……比賽結束后很長一段時間里,王舒把這首詩改了又改,從未因為獲獎而心滿意足、止步不前。

南開大學代表隊獲獎

臨場賦詩的鋒芒畢露,源自日常積累的細水長流。在競賽之外,格律詩與這些年輕人的學業、生活和精神世界深度交融。來自南開大學經濟學院的劉卜文曾獲得往屆人文知識競賽個人賽一等獎。他在初中研修課上開始接觸格律詩寫作,大學時期又選修了詩詞寫作通識課。他發現,南開大學在詩詞領域的底蘊深厚,課堂學習可以幫助學生了解更多人文知識,老師的評價和指導則有助于提升自身寫作水平。“除了自己閱讀經典作品和相關書籍,我覺得生活閱歷的增長也有助于寫出更好的作品,可以算是另一種形式的‘自學’。我相信,寫詩應當且學且思。這些年里,我遇到許多非常熱愛格律詩的同學,他們創作的頻率和成就遠高于我。南開大學詩詞楹聯學會的聊天群里幾乎每天都有人在交流自己的作品,我能感受到這種蓬勃、踴躍的創作熱情,也被大家的熱情所感染和激勵著。” 劉卜文說。

興趣、學業互相促進

在大學生格律詩愛好者中,很多人都從青少年時代就培養起了對傳統文化的熱愛,又在進入大學后通過學習和創作,不斷發展興趣、提升水平。對于大學生而言,興趣和學業是可以兼顧的嗎?

天津師范大學的牛璟昊同學是2024年人文知識競賽“全冠王(囊括個人賽總決賽中全部三項比賽最高獎)”之一。相較于賽場上爭分奪秒的全力一擊,他更喜歡在日常生活中有感而發。中學時代,他開始嘗試詩詞寫作。去老君山爬山夜宿時,他寫“青蒼疊嶂層巒,九重天。兜轉行空復道,畏巉巖”;高考前,他以“試看風云輩,一劍破長空”的豪邁之語激勵同窗。遺憾的是,他以一分之差和心儀的漢語言文學專業失之交臂。大學一年級下學期,他報名轉專業。在面試中,他介紹了自己過往的格律詩作品和參賽成績,或許正是這些“加分項”幫助他成功轉入漢語言文學專業。在專業學習之外,他也始終堅持創作。“現在,我的創作題材愈發生活化,既有期末壓力下的調侃‘顯眼包們共此杯’,也有‘今年雖去,次歲還來’的絮語閑談。我傾向于把詩詞作為生活的記錄,留給未來的自己‘回頭看’,就像是看日記一樣。” 牛璟昊說。

作為就讀于天津工業大學電氣工程及其自動化專業的理科生,劉懷遠以一首邊塞詩摘得2024年人文知識競賽個人賽一等獎的桂冠。

“一夜北風緊,馬鳴盔帶飄。

檄飛傳鳳閣,案棄顧春宵。

柝響催鼙鼓,林深起木鸮。

黃泉聞鬼哭,不見霍嫖姚。”

對于這首賽場之作,劉懷遠仍感覺留有遺憾:“我讀杜甫的詩比較多,寫詩也會不自覺地借鑒杜甫《后出塞》中的語句,像‘馬鳴’‘霍嫖姚’等,在創新方面尚存不足。與此同時,我在詩中表達的思想感情都是古人詩中常見的,希望在以后的創作中能夠結合現代人的思想、情感,寫出既有古韻又有新意的格律詩作品。”

劉懷遠認為,理科生的思維方式或許能在研習傳統文化中帶來獨特的視角。“我們在高中物理課上學到‘熱力學第二定律’,?也稱為‘熵增定律’,指的是在孤立系統中,隨著時間的推移,系統的熵會不斷增加,即系統總是朝著更加混亂和無序的方向發展。?有一次重讀《射雕英雄傳》,當我看到郭靖背誦‘天之道,損有余而補不足’時,突然想到‘有余’和’不足’兩者分立就是低熵值,‘損有余而補不足’才會達到高熵值,系統才會穩定。比如,我們寫格律詩,也常常會出現拗句(不符合平仄規律)的情況,但可以通過平仄替換的方式‘拗救’。格律詩的規則,如平仄、對仗、押韻、粘對等,都是為了實現詩歌在聲調、結構、音韻等不同層面上的‘有余’和‘不足’的平衡。這些規則相互配合,形成了一個和諧統一的藝術整體,使得格律詩在形式和內容上都呈現出獨特的美感。” 劉懷遠說。

校園詩社搭建平臺

在天津的高校里,有很多活躍的校園詩社,為學子提供了格律詩學習與創作的平臺。

泮湖詩文社成員合影

天津工業大學泮湖詩文社學生負責人劉鳴旸介紹,詩文社現有200多名成員,其中大約有60名同學對格律詩感興趣,具備一定的格律詩寫作能力的有20人左右。為了幫助更多同學學習格律詩,詩文社通過線上和線下的方式進行教學活動。每年詩文社都會組織很多傳統文化主題的活動,比如“詩詞大會”,同學們可以分享自己的詩詞作品;每逢傳統節日,詩文社也會組織創作活動,向同學們展示傳統文化的魅力。

天津中醫藥大學繹心詩詞社有近400名成員,其中對格律詩抱有濃厚興趣的同學占比超半數,約50名同學具備一定的格律詩寫作能力。詩詞社的學生負責人韋世明表示,很多同學都有學習格律詩的意愿,但在詩詞文學素養方面還需要進一步提升,因此詩詞社每學期都邀請指導老師開展專題講座,并組織茶話會供成員切磋交流。每年10月,詩詞社舉辦校園版“詩詞大會”。韋世明說:“上學期初賽總參與人數(含觀眾)共700名同學,參賽的同學們在初賽階段使用‘學習通’平臺線上答題,題型方面以客觀題為主,主觀題包括詩詞理解和格律詩創作。復賽和決賽則以現場競賽的方式進行,包括‘熱身’的填空題和競爭激烈的搶答題,最后一個比賽環節是‘飛花令’,考察大家的詩詞儲備和應變能力。我們通過‘詩詞大會’吸引了許多志同道合的優秀同學加入社團。”

繹心詩詞社組織活動

面對人工智能熱潮,天津工業大學泮湖詩文社的同學們組織了集體實踐,試用人工智能給格律詩評分。劉鳴旸說:“我有一首格律詩作品被人工智能打了93分,當時還挺驚喜的。后來發現我們社有個寫詩很好的同學,作品每次只能評60分。我們開始對其中的評價規則和評分能力產生質疑。還有同學把歷史上的大詩人、名作品都發給人工智能,結果發現李白的所有詩作都沒超過90分。那位同學不理解,詢問人工智能為什么會打82分?一旦被追問,人工智能的回答又變得十分矛盾……目前我們都認為,人工智能在格律詩分析和評判領域不具備權威性。”

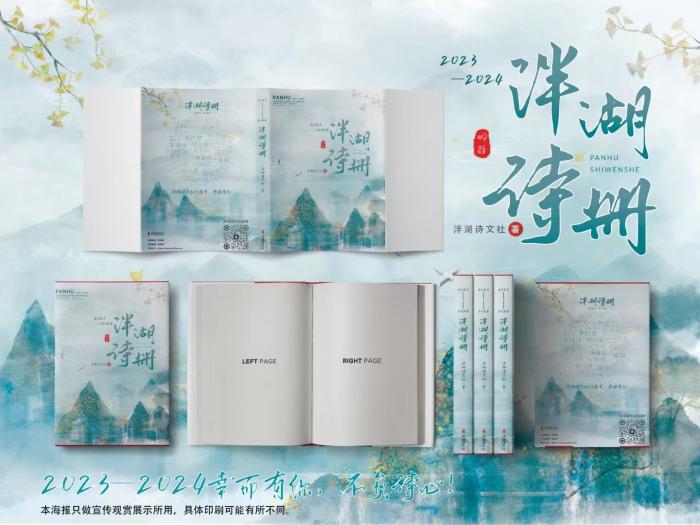

泮湖詩文社推出的詩冊

天津中醫藥大學繹心詩詞社的同學們也常對人工智能創作進行討論,大家覺得其可用于一些基礎的信息搜集,或者幫助創作者豐富內容,但在情感表達方面存在欠缺。韋世明表示:“我們在測試使用中發現,人工智能創作長于內容和形式,比如生成的藏頭詩比較工整,但在格律詩創作領域缺陷明顯。我們寫格律詩,既要進行情感表達,也要觸動讀者的情感。而人工智能的創作缺少的恰恰就是文字背后的情感與共鳴。”

講臺上的詩教傳承

如果說校園詩社是培養和發展興趣的沃土,那么高校課堂則如春風化雨,讓以格律詩為代表的傳統文化得以蓬勃生長、根植于大學生的心靈深處。

“90后”副教授張昊蘇是南開大學代表隊的指導老師,他認為,格律詩是中華優秀傳統文化的重要組成部分,代表著中國古典審美的極高水平,追求典雅中正,傳達君子之道。學習和創作格律詩,既能在美學、美感層面給人以陶冶和享受,也能引領年輕人不斷提升思想境界。無論將來這些年輕人還會不會繼續寫格律詩,詩詞文化、古典文學的精神已經在他們心中播下種子、留下痕跡,對他們的人生產生過深刻的影響,這就已經足夠了。

泮湖詩文社組織授課、學習

在天津師范大學文學院的課堂上,寫作課早已突破傳統框架,詩詞與對聯創作成為學生們的必修內容。這一變革的推動者,是寫作教研室主任石彧。她參與編寫了教材《古典詩詞基礎》(主編)、《詩詞格律與寫作》(副主編)等,曾多次指導學生參加傳統文化類競賽。她介紹:“高校寫作課過去往往只講外國詩或現代詩,但中國傳統文化中的詩詞對聯才是文化精神的根基。”在課堂上,石彧不僅傳授平仄對仗,更強調“詩書一體”的文化傳承:“書法不應只是形式創作,而是文化的載體。學生寫詩后,再用書法呈現,這才是完整的表達。”

“近年來,我們在寫作課里普及了格律詩創作相關內容,同學們可以在創作實踐中不斷打磨、交流、精進。”石彧的課堂評分標準也頗具新意:10%的成績來自學生互評。她發現,隨著教學實踐的不斷深化,學生互評分數與教師打分逐漸接近,“這說明他們逐漸理解了何為‘雅俗共賞’”。

繹心詩詞社組織集體學習

在石彧看來,詩詞教學的關鍵是“打破刻板解讀”。她以《登鸛雀樓》為例:“‘欲窮千里目,更上一層樓’常被理解為勵志的詩句,只有在吟誦時我們才會發現,詩中也隱藏著對時光流逝、青春不再的悵惘。”課堂上,她帶學生用傳統吟誦法體會詩詞韻律。一名畢業兩年的學生給她發來消息:“以前覺得格律課枯燥,現在我自己教了語文,才發現這些知識多么重要。”石彧期待著自己的學生們走上講臺,將通過吟誦開展格律詩教育的方法普及開來,引領一代又一代人親近、熱愛、繼承以格律詩為代表的優秀傳統文化。

無論人工智能如何快速發展,“人稟七情,應物斯感”的生命規律不會改變;無論年輕人在何時告別校園,“感物吟志,莫非自然”的創作習慣仍將長久相伴;無論時髦的文體如何變換,一代代師生共同傳承、堅守的文化根基從未動搖……真正的詩意不在算法的精準中,而在那些不夠工整的頓筆里,在深夜改詩時揉皺的稿紙上,更在年輕的格律詩愛好者們“且學且思”的漫長征途中。

來源:2025年5月28日 津云