古津博談二十四節(jié)氣?青春四季

驚蟄:從傳統漁業(yè)到現代養(yǎng)殖 解鎖水生命密碼

二十四節(jié)氣是中華傳統文化的瑰寶,已被列入世界非物質文化遺產。新春伊始,中央廣播電視總臺天津總站推出《古津博談二十四節(jié)氣》第四季《青春四季》,展現中華傳統文化的深厚底蘊與現代科技迅猛發(fā)展的雙向奔赴。如今越來越多的傳統文化課程走入高校、職業(yè)院校以及中小學,讓這些老祖宗留下來的珍貴財富,用年輕的視角、創(chuàng)新的手段、用自信與擔當煥發(fā)新的活力。今天,我們帶您走進天津農學院,去認識這樣一群孜孜不倦的探索者,他們運用現代科技手段,為傳統農業(yè)注入新的活力,在保護與傳承中,展現了科技與文化的和諧共生。

驚蟄節(jié)氣的含義是春雷始鳴,萬物復蘇,標志著自然界進入生機勃勃的時節(jié)。從氣候的角度看,它也是天氣變化較為劇烈的時期之一,溫差較大,時而溫暖如春,時而寒風乍起。

中國的文人墨客在詩詞歌賦以及繪畫作品中,常常巧妙融入魚、蝦、蟹等元素,唐代白居易筆下的紅鯉躍水,宋代蘇軾持螯把酒賞菊的雅趣,近現代的國畫大師齊白石將蝦的靈動姿態(tài)刻畫得栩栩如生。而在天津農學院的水產專業(yè),就有這樣一門課程,專門學習古老的民間藝術——魚拓。

從傳統漁業(yè)到現代養(yǎng)殖,高校通過自身的科研實力與教育創(chuàng)新,給學生們提供了探索水生命奧秘的鑰匙。如今學生們可以在課堂上接觸到全國乃至全世界最為先進的養(yǎng)殖技術。

天津濱海貝類科技小院這樣的實踐基地,就是讓學生們將理論知識與實際問題相結合,以現代科學助力傳統產業(yè)。小院的主要目標是解決貝類養(yǎng)殖中的實際問題,特別是硬殼蛤的高效生態(tài)養(yǎng)殖技術。在這里,學生們正以實際行動詮釋著現代科學與傳統產業(yè)的融合。

學生們帶著問題到科技小院工作,通過向老師請教和自己的研究,解決生產當中的實際問題,既能拓寬資深的研究視野,也能幫助企業(yè)實現效益的提升。

今津樂道

東方白鸛在津越冬:食譜“葷素搭配” 健康狀況良好

希希所在越冬群(部分個體)

天津位于東亞-澳大利西亞鳥類遷徙路線,是珍稀鳥類的重要停歇地。東方白鸛是世界瀕危物種,最初在天津僅為遷徙途中的“旅鳥”。隨著生態(tài)改善和氣候變化,部分東方白鸛選擇在天津繁殖,成為“夏候鳥”。天津市規(guī)劃和自然資源局與天津師范大學合作,利用衛(wèi)星追蹤技術研究東方白鸛。

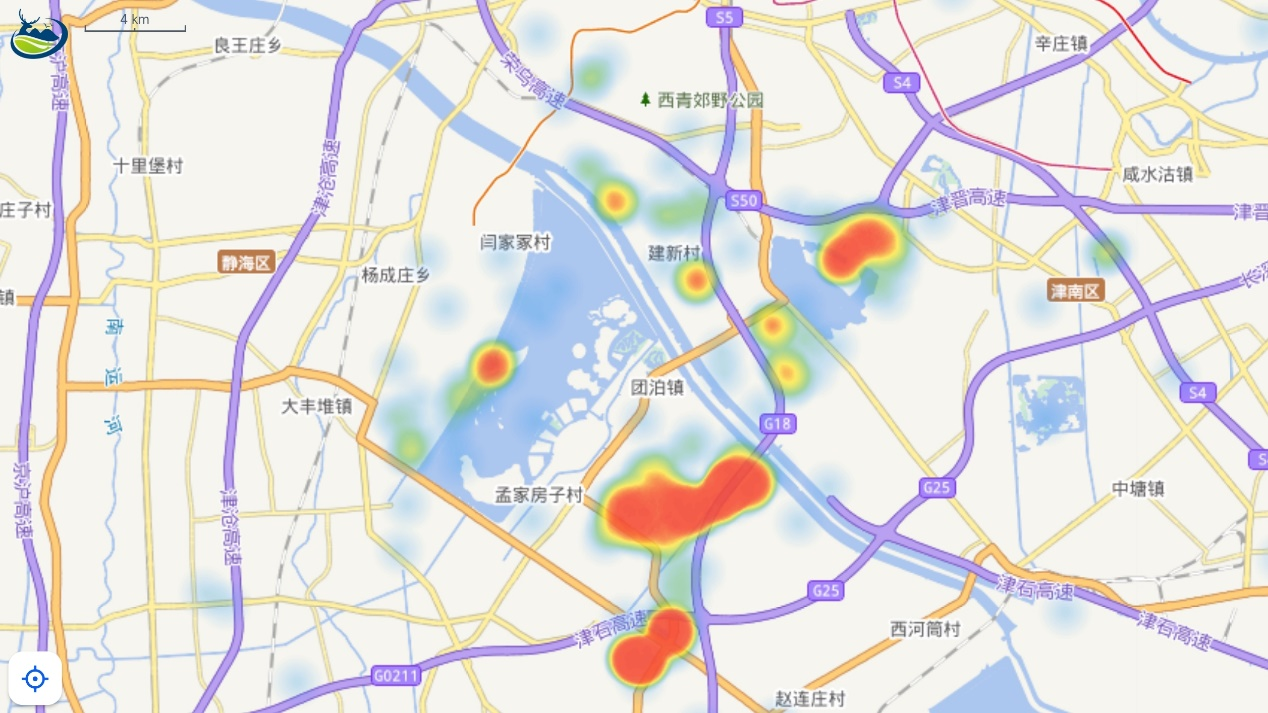

希希在天津越冬期間的主要活動熱點區(qū)域

希希是一只天津救助后異地放歸的東方白鸛,去年在東北度夏后選擇在天津及周邊越冬,首次證實東方白鸛在津“冬候鳥”類型。希希隨約40只的群體活動,主要在天津多區(qū)出沒。

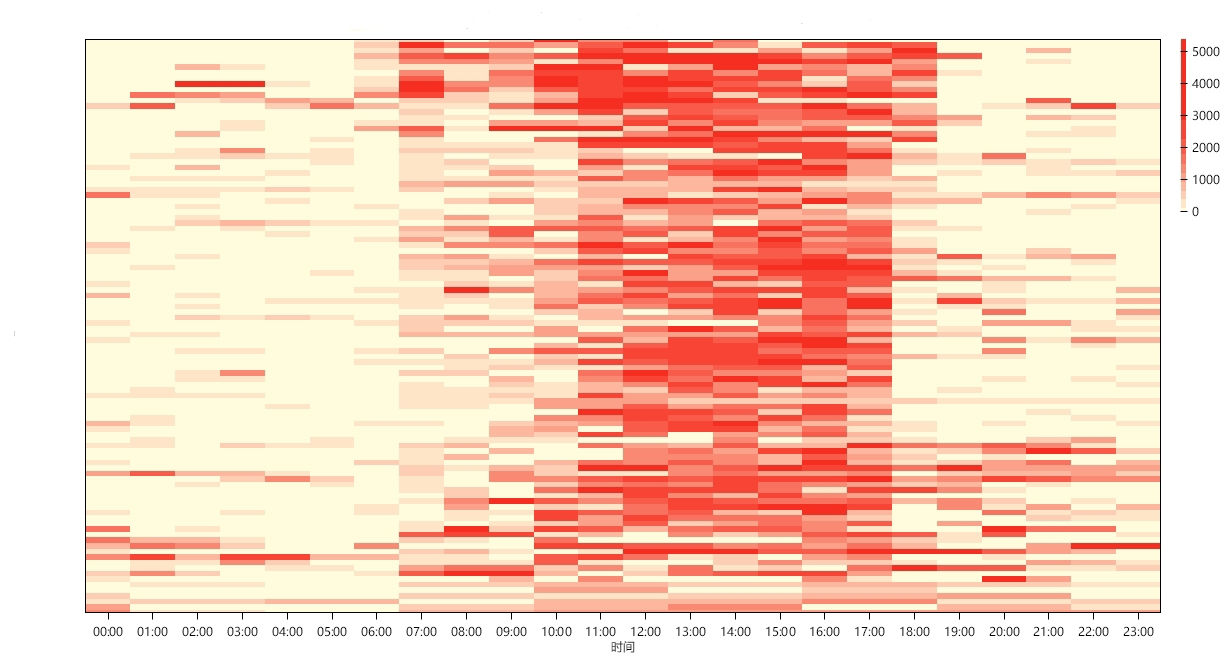

希希越冬期間的活動量統計

研究團隊通過非損傷取樣等技術,首次對天津野生東方白鸛越冬期的食性與健康進行整合監(jiān)測。發(fā)現其食譜“葷素搭配”,包括魚、草和玉米等,且存在取食偏好差異。健康狀況良好,腸道菌群與食物選擇相關。

目前,此越冬群仍在天津棲息。研究團隊將繼續(xù)對佩戴衛(wèi)星追蹤設備的東方白鸛進行監(jiān)測,為保護管理提供科學依據。

來源:2025年3月5日 中央廣播電視總臺