津門呈雅韻 晚報蘊深情

——訪津派文化研究代表人物譚汝為教授

譚汝為教授與小讀者合影。

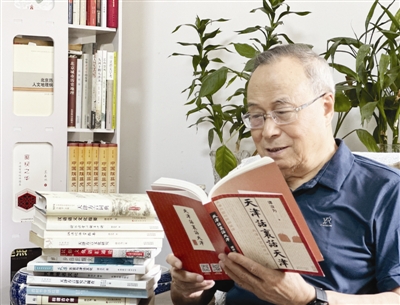

譚汝為教授在圖書大廈簽售津版著述。

開欄語

《今晚報40年·40人》

四十年光陰斗轉,四十年日新月異。誕生于1984年7月1日的《今晚報》,今天迎來了自己的四十歲生日。

四十年歲月有聲,《今晚報》自創刊之日起便深深地扎根在廣大群眾身邊。歷經40年的沉淀,《今晚報》的讀者組成了無比強大的“朋友圈”,這些來自各行各業的讀者,擁有不同的夢想、經歷和命運。正是這些普通人的故事映照了時代的脈動和精神氣象,激勵著我們不斷前進。

從今天起,本報推出《今晚報40年·40人》專欄,擷取這四十年間陪伴《今晚報》一路成長具有代表性的人物故事,與廣大讀者一道重溫四十載激情歲月、經典瞬間。

作為《今晚報》的忠實讀者,您對譚汝為這個名字一定不陌生。自上世紀80年代起,譚汝為教授便在《今晚報》副刊上發表文章,并開設了多個專欄。他或深入辨析詞義用法,或講述天津方言和地名文化,早已成為眾多讀者心中的老朋友。

譚汝為是天津師范大學國際教育交流學院教授,在語言學、方言學、修辭學、語文教育、古代文學、民俗學、地域文化、文化地理等方面皆有建樹,著作等身。像譚汝為這樣象牙塔里的學者,既能做精深的學術研究,又能用通俗易懂的語言進行語言文化的普及工作,而且能為廣大讀者所熟知,并不多見。

在《今晚報》創刊40周年之際,本報記者專訪譚汝為教授,聽他講述與《今晚報》的不解之緣。

從學術專著到大眾科普

讀書、教書、寫書,貫穿了譚汝為教授的大半生。翻開他學術著作目錄,自上世紀90年代以來,譚汝為教授出版各類著述38部,時間跨度長達三十年,發表各類學術論文超過200篇,至于在各種報刊上刊載的語言文化千字文更是不計其數。在進入新世紀之后,特別是在2006年退休之后,譚汝為教授的學術成果更呈井噴之勢。

時至今日,年近八旬的譚汝為仍然是《今晚報》副刊高產作者之一,正在“副刊·讀吧”連載的《稱謂古今譚》系列就是他的新著,深入淺出地講述“小稱呼”里蘊含的“大學問”。

“稱謂看似簡單,但在生活中,因使用不當,鬧的笑話多不可數。在央視訪談節目里,著名主持人將嘉賓去世不久的父親稱為‘家父’;影視劇中,孝莊太后自稱謚號‘我孝莊’……這都是缺乏稱謂知識鬧出的笑話。”提起這個話題,譚汝為不禁搖頭道,“這樣的錯誤出現在大眾傳播媒介上,如果不及時糾正,就可能對廣大受眾造成誤導。作為語言文化學者,利用《今晚報》等大眾媒體進行漢語言文化基礎知識的普及,既是學者的職責,更是以學術服務社會的一種方式。”

從事語言文化研究四十余年,譚汝為如今仍然保持早上5時起床,開始閱讀寫作,每天至少伏案工作8小時,已形成規律。在學術圈,像譚汝為教授這樣龍蟲并雕的學者并不多見。他既有《詞語修辭與文化》《民俗文化語匯通論》《漢語修辭學指要》《詩歌修辭句法與鑒賞》等在學界頗有影響力的學術專著,也能在大眾傳媒上以短小精悍的學術小品,用聊語言、談文化的方式與讀者親切交流。

在與人交往中,譚汝為沒架子,愛開玩笑,但時不時其“先生范兒”就會冒出來。在聊到興起時,譚汝為問記者:“拿生活中最常見的‘吐’字來說,它可以讀三聲,也可以讀四聲,它的發音到底遵循什么規律呢?”這下可把記者問住了。譚汝為繼續道:“你看,描述一種語言現象并不難,難的是要總結規律,揭示它的內在邏輯,讓讀者有所遵循,這就是語言學家的工作了。”老百姓發音多是跟著感覺走的,“吐痰”“一吐為快”的“吐”讀三聲,“嘔吐”“吐血”的“吐”讀四聲。譚汝為的答案是:究竟應該讀幾聲?要看“吐”這個動作行為的主體,是否可控?比如人吐痰、蠶吐絲都是自身可控的,就讀三聲;當“吐”這一行為是病態的生理反應,屬于非自主的行為,那就得讀四聲了,比如“吐血”“嘔吐”“上吐下瀉”等。如此簡潔明了的解答,令人醍醐灌頂、豁然開朗。

深耕天津方言與文化研究

以往,地方民間掌故、民俗事項等文化現象,被學界視為茶余飯后的談資,似乎難登大雅之堂。但譚汝為非但不受這種偏見的影響,反而研究得越發深入。

譚汝為祖籍廣東新會,但其生于天津、長于天津。正是對津沽文化懷有深厚的鄉梓之情,使他孜孜不倦地深入市井田園采風調研,沉浸于志書史籍爬羅剔抉,逐漸自成體系,推出厚實的學術成果。

上個世紀八九十年代,國人對天津方言存有一種刻板的偏見。譚汝為指出:“在一些影視作品中,操天津方言的角色往往被描繪為反派人物,或是裝傻充愣的搞笑角色。”因此,在十幾年前,他撰寫了一篇文章,題為《天津人撐起北京人藝的一片藍天》。在這篇文章中,他提到:北京人藝的四大臺柱——院長兼編劇曹禺、總導演焦菊隱、著名導演梅阡、著名演員于是之——都是天津人,都是文化名人,也都擅長說地道的天津話。“天津作為國家歷史文化名城,其商埠文化和海洋文化相融合,傳統文化與現代文化交相輝映,本土文化與外來文化相互交融。在這種多元包容的文化背景下,天津方言形成了其簡潔明快、生動活潑、幽默詼諧的特點,表現力極強。這正是天津話‘哏兒’的根源。”譚汝為對天津方言的深入系統研究,以及對這種方言所表現出的自豪感,是深植于他內心的。

對天津方言進行深入系統研究,首推著名社會歷史學家李世瑜先生。上世紀80年代初期,他提出“天津方言島”的理論,并深入安徽對天津方言做了初步的尋根調查。晚年仍不忘諄諄囑托晚輩學者對天津的母方言進一步深入尋根調研,并編寫一部《天津方言詞典》。

2010年和2011年,受市政協文史資料委員會委托,譚汝為教授組建“天津方言尋根調查組”,并先后兩次帶隊深入安徽北部十余座城市,進行田野調查,最終確定了天津母方言所在地——皖北方言區的四界范圍,并出版專著《天津方言研究與調查》。2011年8月,《今晚報》派遣記者團跟隨調查組前往皖北進行專題采訪,推出了“探源天津方言島系列報道”共15篇。這些報道生動翔實,進一步證實了調研成果,在讀者中引發了強烈反響。這一系列報道作為附錄,也被收錄在《天津方言研究與調查》中。

2014年,譚汝為教授歷時4年潛心編纂,經12位天津籍學者認真審改,先后5次修訂的《天津方言詞典》由天津人民出版社出版。這部詞典不僅廣泛收錄天津方言詞語6000多條,60多萬字。除詞條、注音、釋義、例句、辨析等部分外,附錄中還收入了“天津民俗文化詞語”“天津方言親屬稱謂一覽表”“天津方音與普通話發音系列對照表”等。詞典出版后接連榮獲四項大獎,后又很快推出了語音版,將文字與語音結合,為天津留下珍貴的“方言化石”。

無論在天津方言和城市文化的研究中取得多少重要成果,譚汝為教授都不忘歷數老一輩學者的獎掖以及對自身學術研究產生的重要影響:“來新夏先生‘晚年變法’的學術轉向,對我頗有啟發;李世瑜先生田野考察的理論和方法,對我大有助益;張仲先生的民俗研究促使我深入基層。”這些學者也經常在《今晚報》副刊發表文章,譚汝為說:“天津城市文化的研究必須‘接地氣’。就是在志書史料中挖掘,在民間學者中汲取,在前賢基礎上升華,在田野調查中檢驗,唯此才能取得開拓性的成果。而于我個人而言,這樣的研究更讓我感到充實和愜意。”

與《今晚報》的不解之緣

外地人來到天津,往往會驚訝地發現許多出租車司機都熟知譚汝為教授的大名。在當下,一位老學者能夠享有如此之高的知名度和美譽度是相當罕見的。這種現象與譚汝為教授幾十年來與天津傳統媒體的深度合作密不可分。

“自1984年創刊,我就開始訂《今晚報》,到現在四十年了,可以說是當之無愧的‘老讀者’。看著《今晚報》從新生到躋身全國晚報‘四大名旦’,又成為‘世界報業發行百強’之一,作為天津人、作為《今晚報》的作者,我更是與有榮焉。”譚汝為教授表示。

40年的緣分,譚汝為與《今晚報》有關的趣事數不勝數。有一次,譚汝為教授在天津圖書館舉辦天津城市文化講座,活動結束后,有幾位讀者捧著自制的剪報擠到譚汝為面前,請他簽名。“還記得有讀者上來就說:可看見‘活的’譚老師了。”譚汝為笑著回憶,“但最讓我印象深刻的,是他把我在《今晚報》發表的文章分門別類都做了整理,有好幾大本,還都編好了目錄,制作了精美的封面,真是太用心了。我在各種活動上總能遇到制作剪報的讀者,不少人告訴我,自己訂《今晚報》,而且不止訂一份。當時我很納悶,結果人家告訴我,這面剪下了您的文章,而背面羅澍偉先生的文章不就剪壞了嗎,只訂一份哪夠呀!”

譚汝為感慨道,知識普及的渠道和方式林林總總,語言學如此,城市文化、社會科普更是如此,這是“條條大路通羅馬”,而絕非“自古華山一條路”。多年來,譚汝為在《今晚報》等紙媒上發表的許多文章都已結集出版,如《天津地名文化》《天津話里話天津》《人名春秋》《稱謂古今譚》等專著,都深受讀者的喜愛。

作為《今晚報》的老讀者、老作者、老朋友,譚汝為深情地說:“《今晚報》是我發表文章最多的一份報紙,這不僅因為它是我家鄉的市民報,更因為它與廣大讀者建立了親密的朋友關系,辦得接地氣、得民心,從不居高臨下的呆板說教;辦報風氣正、題材廣、風格多元;《今晚報》副刊多年來培育了實力雄厚的作者群和老少咸宜的讀者群——這恰好與我的學術理念相契合。天津城市文化有很多可深入挖掘的素材,可謂取之不盡用之不竭,我會一直寫下去,而與《今晚報》的緣分也是綿延不絕的。”

來源:2024年7月1日 今晚報 第5版

鏈接:http://jinwanbaoepaper.enorth.com.cn/jwb/html/2024-07/01/content_87648_988872.htm