天津師范大學天津市水資源與水環境重點實驗室教師夏江周博士聯合北京大學袁文平教授和澳大利亞聯邦科學與工業研究組織(CSIRO)王應平教授揭示了多個環境因子對全球植物碳分配的影響,該研究成果以題為“The effects of multiple environmental factors on global carbon allocation”發表于Ecological Processes,這項研究被評選為Editor’s Highlight(https://ecologicalprocesses.springeropen.com/)。

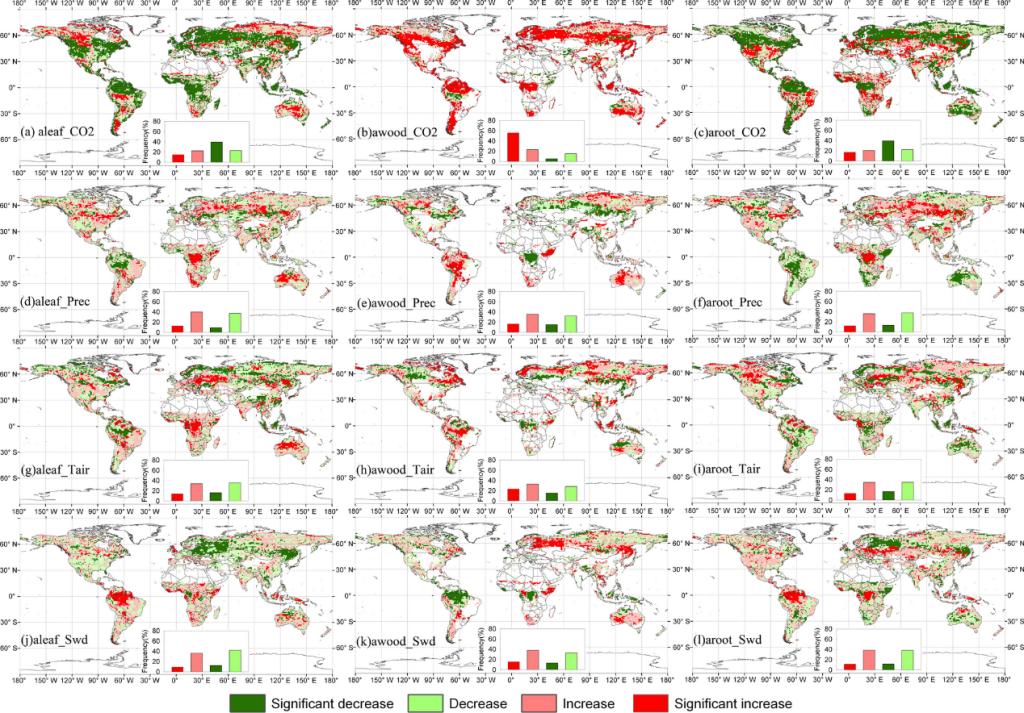

植物碳分配是指植物光合作用產物在根、莖和葉等器官間分配的生理過程,其動態變化會顯著改變陸地碳循環的時空格局。本研究并利用實驗觀測和模型揭示了植物碳分配對環境變化的響應規律和機理,對提高植物碳分配和碳循環的模擬精度具有重要意義。基于觀測數據表明CABLE模型可以較好模擬植物碳分配對環境變化的響應。因此,本研究利用 CABLE 模型量化了1979 - 2014 年期間大氣CO2、溫度、降水和輻射這四個環境因子對資源可用性和植物碳分配的影響(圖1)。本研究揭示了植物碳分配對環境變化的響應機理。大氣CO2濃度升高會促進植物光合作用,導致葉面積指數(LAI)變大。LAI變大會減小群落內的光照可利用性,促進植物的蒸騰,減小土壤水分可利用性。大氣CO2濃度升高又會降低氣孔導度和蒸騰,導致土壤水分增加。CO2對植物碳分配的影響是這幾個過程權衡的結果。溫度和輻射對植物碳分配的影響主要是通過影響土壤水分和LAI來實現的。氣溫升高和輻射增強促進蒸發,降低土壤水分,導致植物對根的碳分配增加。在大多數北方常綠針葉樹和苔原地區,變暖導致LAI增加。這一過程導致植物對莖干的碳分配增加。降水主導了土壤水分和氮可利用性的變化。降水減少降低了土壤水分和LAI,增加了光照可利用性。土壤水分和光照可利用性的變化都促進了植物對根系的碳分配。我們的研究強調了環境變化對全球植物碳分配的調節作用。植物碳分配對全球環境變化的響應仍然需要通過基于不同假設的生態系統模型進行廣泛研究。

圖1 全球植物碳分配隨環境因子的變化

天津市水資源與水環境重點實驗室教師夏江周博士為第一作者,天津師范大學為第一署名單位,該研究獲得了國家自然科學基金青年項目(42001094)資助。

論文鏈接:https://ecologicalprocesses.springeropen.com/articles/10.1186/s13717-023-00477-2