天津市水資源與水環(huán)境重點實驗室王義東研究團隊在Land Degradation and Development發(fā)表論文“Reclamation of coastal marshes to croplands shifts molecular composition of soil organic matter in the Bohai Rim”,揭示了渤海灣濱海濕地有機質(zhì)分子組成特征及其對長期開墾的響應(yīng)機制。

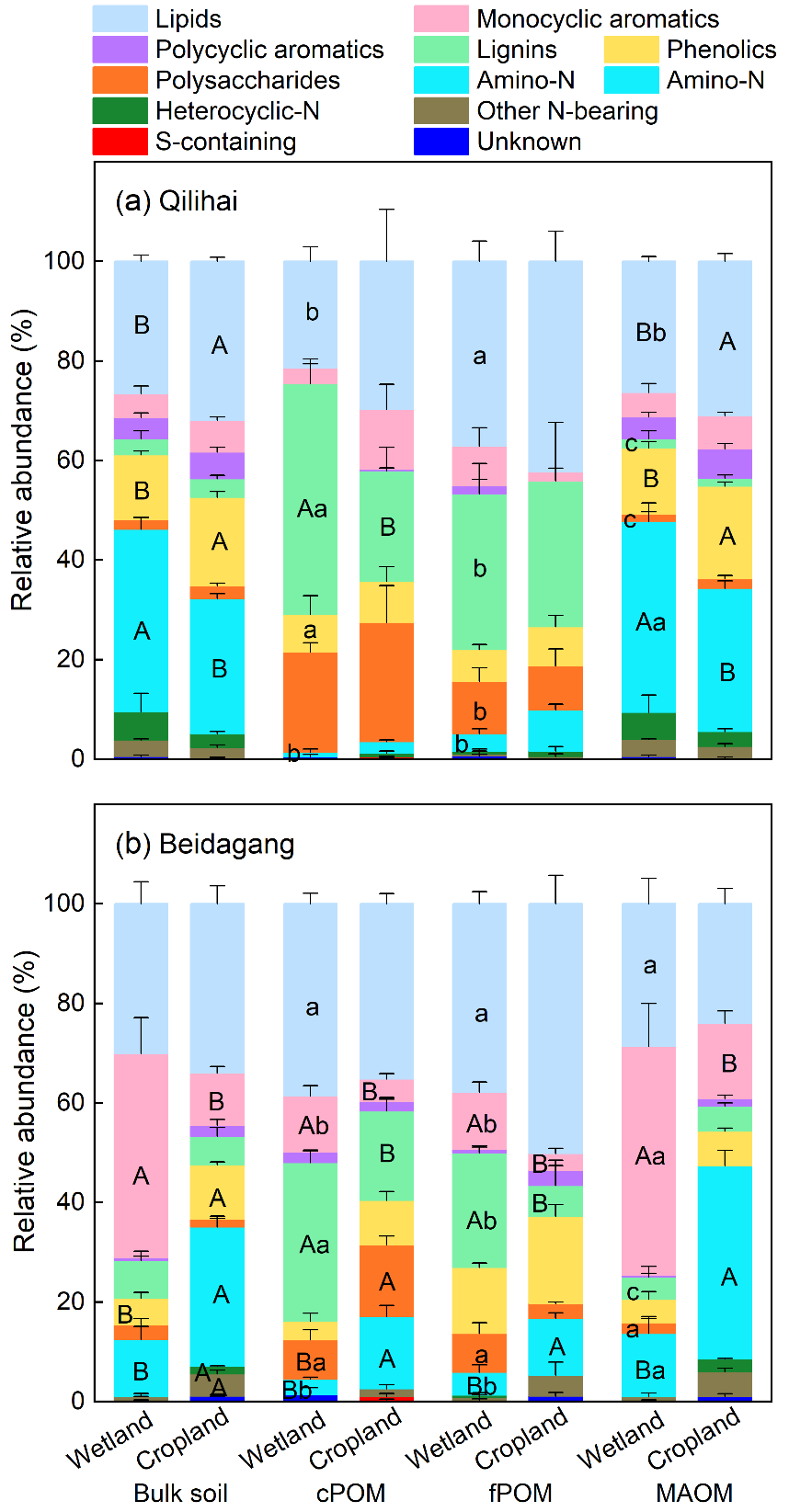

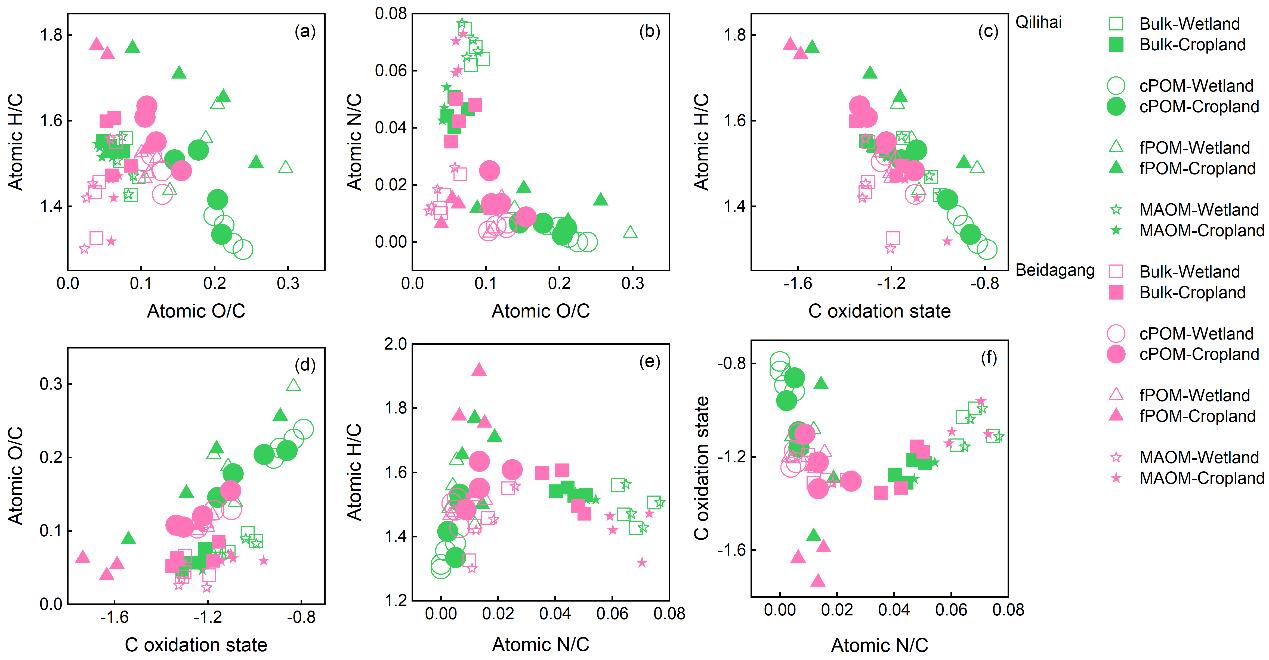

濱海濕地具有重要的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能,包括巨大的碳庫和很高的碳匯能力。然而,濕地不同粒級有機質(zhì)(SOM)的化學(xué)組成及其對長期開墾的響應(yīng)機制尚不清楚。本研究以渤海灣濱海濕地(七里海和北大港)為研究區(qū),基于粒級分組得到粗顆粒(cPOM,>250μm)、細(xì)顆粒(fPOM,53-250μm)和礦質(zhì)結(jié)合有機質(zhì)(MAOM,<53μm),采用熱裂解-氣相色譜/質(zhì)譜技術(shù)分析了不同淹水條件濕地開墾為后有機質(zhì)化學(xué)組成及其空間分異規(guī)律。我們發(fā)現(xiàn),北大港濕地中微生物衍生的含N化合物顯著高于七里海濕地,這與不同的淹水條件有關(guān)。七里海濕地開墾降低了MAOM中含N化合物(?28%)的相對豐度,卻提高了脂類(+17%)和酚類(+40.7%)的相對豐度。北大港濕地開墾降低了三個粒級組分中單環(huán)芳烴的相對豐度(?60.3% ~ ?70.2%),提高了含N化合物的相對豐度(+175% ~ +407%)。相比之下,濕地開墾后SOM的化學(xué)組成呈現(xiàn)趨同性。綜上,SOM化學(xué)組成的分異及變化趨勢既受到粒徑的調(diào)控,同時也受控于濕地初始的淹水條件。

該論文以天津師范大學(xué)為第一單位和通訊單位,天津市水資源與水環(huán)境重點實驗室的碩士生徐海靜為第一作者,王義東研究員為通訊作者。該研究工作由國家自然科學(xué)基金項目(41930862,42141014)資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1002/ldr.5235