天津師范大學智能分子交叉科學研究院教師李斌博士在大環共晶發光材料應用研究中取得進展,相關成果以“結構多樣化大環共晶用于發光調節(Structurally diverse macrocycle co-crystals for solid-state luminescence modulation)”為題,于2024年3月11日在線發表在Nature Communications上。

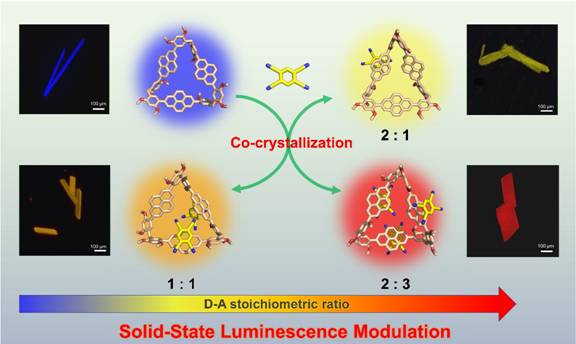

圖1 結構及化學計量比多樣的芘基功能骨架大環共晶用于發光調節

有機共晶是由兩種或兩種以上不同的有機分子通過非共價作用(如π…π堆積、鹵鍵、氫鍵等)共組裝形成的具有固定化學計量比和有序堆積結構的分子晶體。近年來,共晶工程作為一種發展新型有機功能材料的新策略,在光電材料、刺激響應材料、制藥工業等領域受到廣泛的關注。然而,傳統的有機共晶體系大多是由平面有機小分子供受體組裝而成,通常只有分列或交錯柱堆積兩種方式,在共晶組裝結構和功能的多樣性方面還亟需拓展。

該團隊采用“大環-小分子共結晶”的研究思路,將有機多邊形大環和共晶工程相交叉,通過外壁電荷轉移(CT)相互作用構筑了一類具有結構以及化學計量比多樣的大環共晶(MCCs),并展現出有趣的發光調節性能。該共晶以一種富電子的芘基功能骨架三元環(Pe[3])作為供體,缺電子的小分子1,2,4,5-四氰基苯(TCNB)作為受體(圖1),通過調控結晶溶劑分別得到三種不同組裝結構和化學計量比(2:1、1:1、2:3)的大環共晶MCC-1、MCC-2和MCC-3。晶體結構表明三種MCCs中,Pe[3]大環的一條邊、兩條邊和三條邊壁分別與TCNB通過面對面的π…π相互作用形成2:1、1:1以及2:3的CT復合物。光物理性質研究表明,隨著大環骨架與TCNB參與CT作用比例的增加(1/3 MCC-1→2/3 MCC-2→3/3 MCC-3),MCCs表現出明顯的紅移發射,從單組分的大環的藍光分別紅移到到黃光、橙光以及紅光。最后,作者研究了溶劑對MCCs的結構與化學計量比影響機制,在不同的溶劑中得到了6種新的MCCs結構以及2種單一組分的大環結構,發現MCCs結構與計量比的多樣化取決于TCNB的溶解度,即溶解度越小,疏溶劑效應越強,大環骨架參與CT作用的比例就越高。該工作為有機共晶材料的發展提供了新思路和新方法。

天津師范大學智能分子交叉科學研究院青年教師李斌為論文第一作者,李春舉教授為通訊作者。該研究工作得到了國家自然科學基金(22201213, 21971192)、天津市自然科學基金(22JCQNJC00730, 20JCZDJC00200)、天津師范大學等資金支持。

論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-024-46788-6