近日,生命科學學院青年教師張驍博士和英國圣安德魯斯大學生物學院Nathan W. Bailey教授等開展合作研究,在Nature Communications在線發表題為“Temporal genomics in Hawaiian crickets reveals compensatory intragenomic coadaptation during adaptive evolution”論文,解析了適應性進化過程中基因組內的補償性共適應機制,檢驗了一個持續百年的進化生物學理論爭議。

進化生物學理論預測:在適應性進化過程中,補償性遺傳改變會減少受選擇的變異所造成的負面間接影響。然而,卻很少有實證研究能夠在野生的生物系統中檢驗這一預測。該研究通過構建高質量的染色體水平的蟋蟀Teleogryllus oceanicus基因組,綜合利用時間基因組學、轉錄組學等多領域方法,在野生的夏威夷蟋蟀種群中檢驗了這一理論預測。雄性蟋蟀一般通過摩擦翅膀鳴叫來吸引雌性,但在近二十年,平翅(flatwing)——一種改變雄性翅膀結構的變異在夏威夷的蟋蟀中出現并快速擴散。具有平翅的雄性蟋蟀不能鳴叫,但也避免了遭受來自依靠叫聲定位的寄生蠅Ormia ochracea的致命攻擊。該研究的樣本采集跨越了一個“社會轉型”時期:在這個轉型期內,平翅個體的數量達到了100%,整個種群也因此沉默。該研究發現:在與“平翅”這一表型顯著相關的基因位點周圍,長期保持著大范圍的連鎖不平衡,而“搭便車”的基因則具有與平翅造成的負面效應有關的生物學功能。

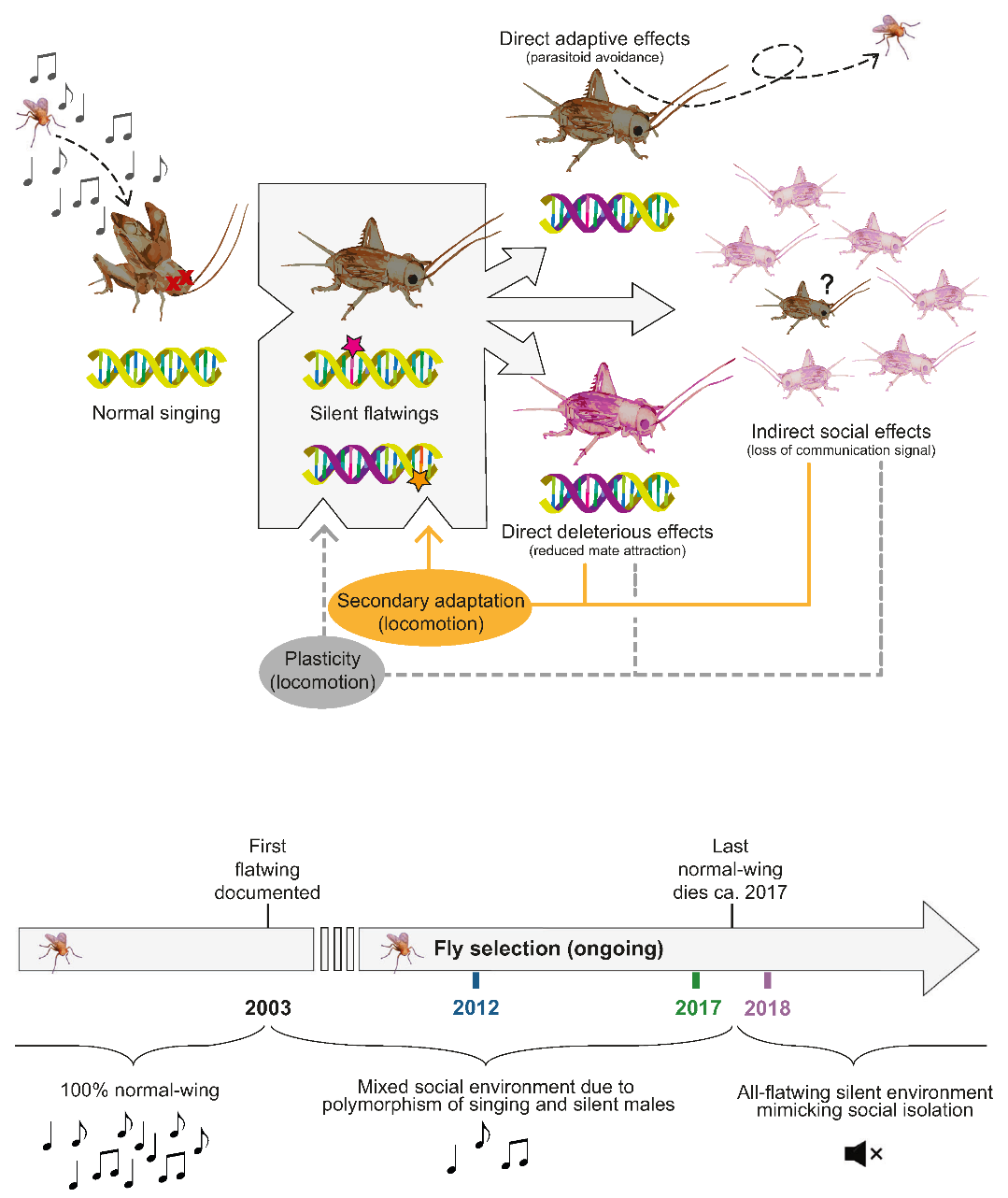

圖1 | 描述夏威夷“不會叫”的蟋蟀補償性基因組協同適應的概念圖(上圖)及描述夏威夷蟋蟀群體主要社會環境轉變的時間線(上圖)

通過上面這些分析,該研究明確了哪些變異是由“寄生蠅”攻擊所引發的適應性進化所直接帶來的。在此基礎上,該研究進一步檢驗:伴隨著這一適應性進化現象發生的“社會遺傳環境”改變是否引發了新的適應性進化(圖1),“社會環境”的變化是否引發了補償性“基因組內共同適應”?他們的研究發現:隨時間變化的受選擇信號遍布于整個基因組,而且在功能上與蟋蟀種群向“無聲”的過渡密切相關,特別突出了該群體對無聲環境的行為反應。該研究表明:伴隨著性狀進化的社會遺傳環境變化,會產生新的選擇,從而引發進一步的補償性適應。

天津師范大學生命科學學院、天津市動物多樣性保護與利用重點實驗室青年教師張驍博士為本文的第一作者。張驍和英國圣安德魯斯大學(University of St Andrews)生物學院Nathan W. Bailey教授為本文的共同通訊作者。該項研究由英國國家科研與創新署——自然環境研究理事會(UKRI - NERC)資助。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-49344-4