天津師范大學(xué)智能分子交叉科學(xué)研究院李斌副研究員在大環(huán)共晶大環(huán)共晶光熱轉(zhuǎn)換材料研究中取得進展。相關(guān)成果以“Ternary Inclusion Co-crystals for Efficient Photothermal Conversion and Solar-Driven Water Evaporation”為題,于2025年4月29日在線發(fā)表于Advanced Science雜志上。

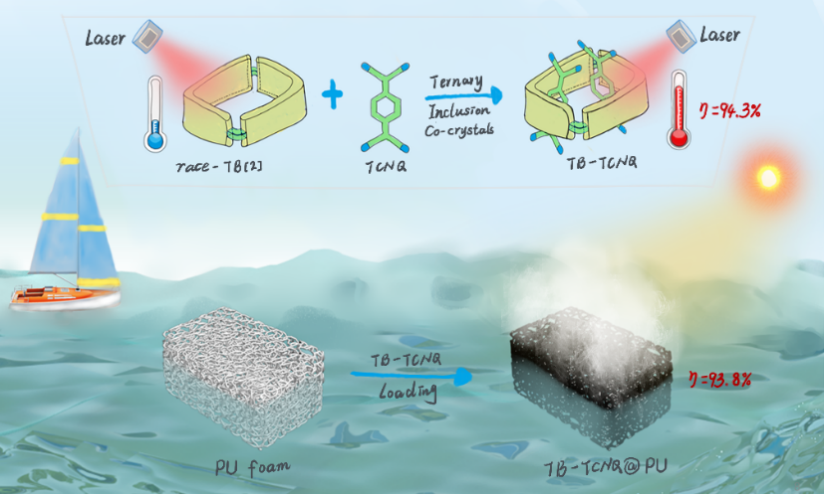

圖1包合共晶工程策略構(gòu)筑高效光熱轉(zhuǎn)換材料用于太陽能驅(qū)動的水蒸發(fā)

有機光熱材料能將吸收的太陽光通過非輻射躍遷途徑轉(zhuǎn)換成熱能,在清潔能源、催化轉(zhuǎn)化和疾病治療等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用前景。目前,常用的有機近紅外光熱材料主要包括基于小分子染料(吲哚菁綠、卟啉等)的納米粒子、超分子組裝體、有機共軛聚合物(聚苯胺、聚吡咯等)以及多孔聚合物等。盡管該類材料表現(xiàn)出較高的光熱轉(zhuǎn)換效率,但復(fù)雜的結(jié)構(gòu)設(shè)計和繁瑣的合成步驟制約了其在有機光熱材料領(lǐng)域的實際應(yīng)用。共晶工程可調(diào)節(jié)供-受體(D-A)之間的電荷轉(zhuǎn)移強度,有利于減小分子間HOMO-LUMO能隙,實現(xiàn)近紅外波段吸收和增強光捕獲能力,為制備有機光熱材料提供了一個簡單高效的平臺。然而,由于小分子D-A復(fù)合物之間非共價作用較弱(間距較大),導(dǎo)致目前有機共晶光熱轉(zhuǎn)換效率普遍不高。

基于此,該團隊提出“包合共晶工程”的研究策略,即利用富電性骨架大環(huán)對缺電性客體的包合作用,通過分子間多重氫鍵協(xié)同作用提升D-A鍵合強度,有利于電荷轉(zhuǎn)移過程,進而促進非輻射途徑。研究團隊設(shè)計合成了一種萘基Tr?ger’s堿骨架的剛性分子盒為供體,缺電性的7,7,8,8-四氰基對苯二醌二甲烷(TCNQ)為受體,通過共組裝得到一種黑色的共晶,單晶結(jié)構(gòu)表明,大環(huán)與TCNQ通過多重C–H???π/N與π???π協(xié)同作用形成1:2的三元包合共晶結(jié)構(gòu),紫外光譜表明由于分子間強的CT作用使得包合共晶在200–1200 nm表現(xiàn)出較寬的近紅外吸收,證明了其作為光熱轉(zhuǎn)換材料的潛力。

進一步研究了包合共晶材料的光熱轉(zhuǎn)換性能,在808nm 0.7 W cm–2激光照射下,共晶溫度在80s內(nèi)能夠迅速升高到160°C,說明其優(yōu)異的光熱轉(zhuǎn)換性能,通過降溫曲線測得材料的光熱效率高達94.3%。作者而將共晶材料與多孔聚氨酯泡沫相結(jié)合,構(gòu)筑了一種太陽能驅(qū)動的界面水蒸發(fā)器,并嘗試其在海水淡化方面的潛在應(yīng)用。結(jié)果表明,該復(fù)合材料在模擬的1個太陽光照射下水蒸發(fā)效率高達93.8%,蒸發(fā)速率為1.746 kg m?2 h ? 1 ,達到光熱水蒸發(fā)材料的前沿水平,該復(fù)合物材料具有良好的抗鹽性和耐受性,處理后的海水水質(zhì)能達到WHO飲用水的標(biāo)準(zhǔn)。

天津師范大學(xué)化學(xué)學(xué)院碩士研究生王若彤和天津大學(xué)分子聚集態(tài)科學(xué)研究院碩士研究生蘇易為共同第一作者,天津師范大學(xué)智能分子交叉科學(xué)研究院李斌副研究員、李春舉教授以及天津大學(xué)分子聚集態(tài)科學(xué)研究院張小濤教授為共同通訊作者。該研究工作得到了國家自然科學(xué)基金(22201213)、天津市自然科學(xué)基金(23JCZDJC00660, 23JCQNJC01020)支持。

論文鏈接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202500050。