由管理學院翟羽佳副教授,碩士生莊若瀾、劉月、張錦文,以及得克薩斯大學奧斯汀分校丁穎教授聯合完成的一項研究“From communicative to cultural memory: The role of collaboration in the diffusion of scientific innovation”,在國際信息科學和文獻計量學領域權威期刊Journal of Informetrics發表。

在“大科學”時代背景下,學科邊界的模糊化與科學問題的復雜化使得科研合作成為突破創新瓶頸的關鍵路徑。合作網絡通過跨學科、地域與組織的知識交換形成了科學共同體的“集體記憶”。那么,在這一背景下,科學創新究竟如何在合作網絡中擴散?新思想的采納者如何通過合作影響集體記憶的形成?又該如何區分不同類型作者在其中的角色?

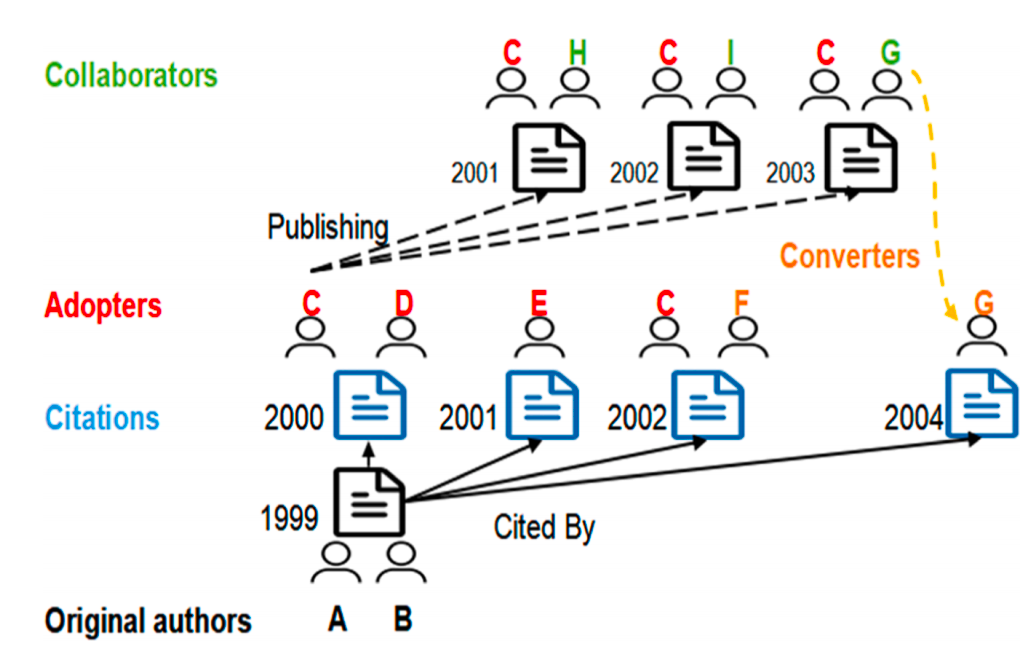

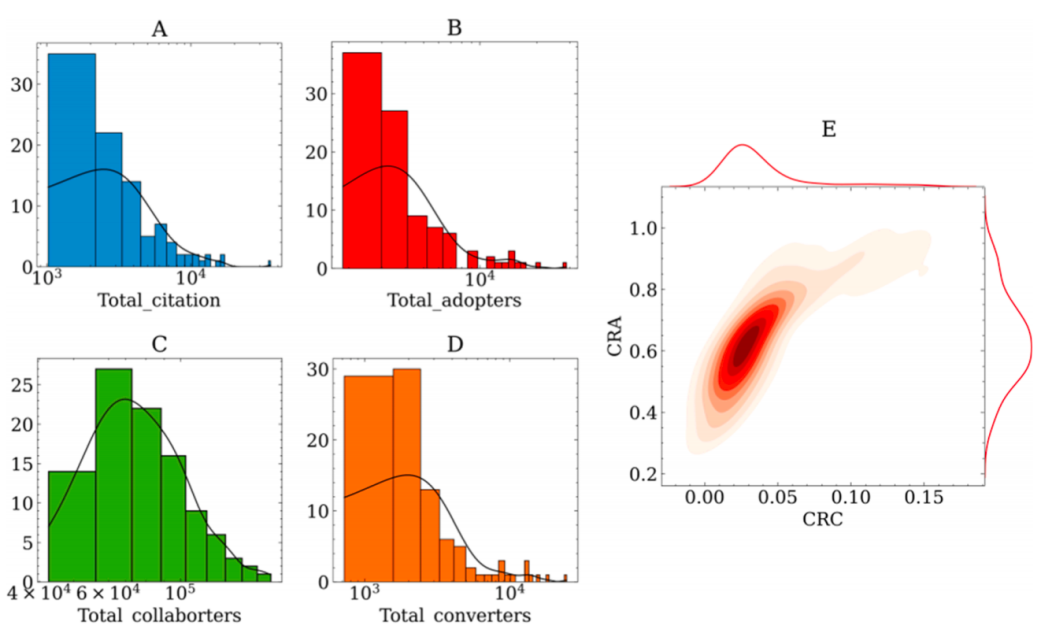

為探究這些問題,研究團隊開創性地將“集體記憶理論”與“創新擴散理論”相融合,構建了基于引用的科學創新集體記憶網絡,并在網絡中定義了四類作者角色:原作者、采納者、合作者和轉化者。同時,研究引入了兩個新的定量指標——采納者轉化率 (CRA) 和合作者轉化率 (CRC),用于衡量合作網絡中知識傳遞的效率。通過對引用模式、合作網絡及轉化率的綜合分析,團隊揭示了科學創新在合作網絡中的傳播路徑與內在機制。

研究結果表明,科研合作不僅從一開始就加速了科學創新的傳播,而且隨著基于信任關系的發展而加強,有效促進了知識共享和創新活動的發展。同時,合作促進了從交際記憶到文化記憶的過渡,確保科學知識的長期保存和傳播。

圖1 科學創新集體記憶網絡

圖2 CRA和CRC的聯合分布分析

該研究首次將集體記憶理論引入科學創新擴散研究,揭示了合作網絡中知識傳遞的雙重機制,其實證研究表明,基于信任的科研合作能夠加速科學創新的傳播過程。這一發現不僅揭示了合作驅動知識傳承的深層機制,更為優化科研生態系統提供了可量化的決策工具。