由心理學部助理研究員馮俊姣等撰寫的“A cognitive neurogenetic approach to uncovering the structure of executive functions”在Nature子刊Nature Communications上發表。

認知神經科學的一個核心任務是了解心理功能如何被映射到不同的大腦基質上。然而,由于認知結構的多面性以及心智和大腦之間的多對多映射,這類研究仍然面臨艱巨的挑戰。在本研究中,作者提出用一種認知神經遺傳學的方法來揭示執行功能的結構。該方法使用了“中國青年成人認知神經遺傳研究”(CNSCYA)項目中收集的9個執行功能(Executive Functions, EFs)任務(n=2110),部分被試的全基因組數據(n=1454)和靜息態磁共振數據(n=870)。作者整合了遺傳、神經和行為數據來研究執行功能的結構。

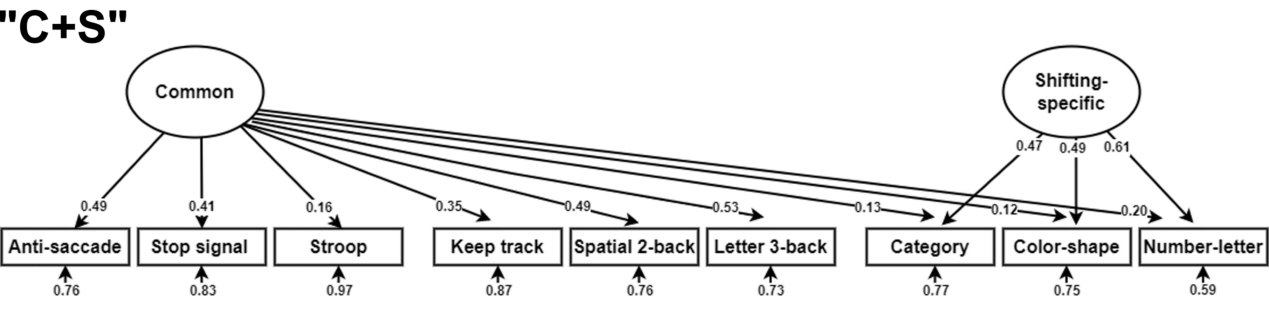

首先,為了全面考察EFs的結構,作者比較分析了基于三種最常討論的EF成分(即抑制[I]、更新[U]和轉移[S])的所有可能的12個候選模型,得到了五個具有良好擬合參數的模型。該結果不僅重復了之前受到廣泛關注的兩個模型:“抑制+更新+切換”模型(I+U+S),“共同+更新特異性+切換特異性”模型(C+U+S);而且拓展考察了由共同成分和一個特異性成分組成的模型,并且發現“共同+切換特異性”模型(C+S)擬合良好。

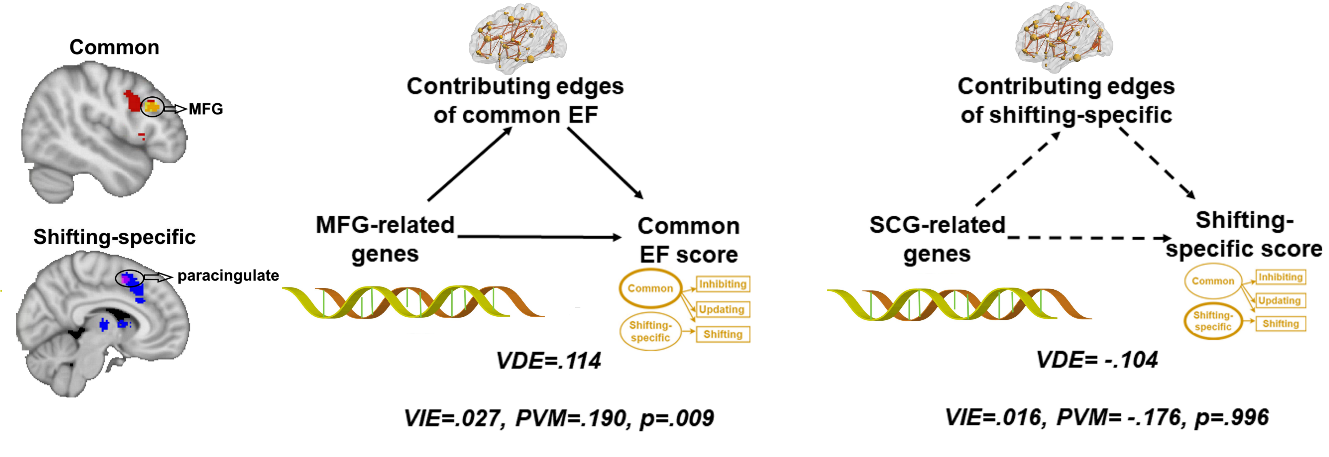

其次,作者使用靜息態功能磁共振數據和基于腦連接組的預測模型(CPM)進一步考察了這五個模型。目的是確定一個模型,其執行功能成分可以通過分離的腦連接模式進行預測。CPM結果顯示,只有 “C+S”模型中的所有潛變量成分可被大腦連接模式成功預測。進一步的分析發現,預測共同和切換特異性成分的連接邊的重疊度不顯著,表示該模型中的兩個成分在神經機制上是分離的。為了進一步驗證CPM結果,并確定與這兩個執行功能成分相關的腦區,作者將CPM結果與NeuroSynth (https://www.neurosynth.org)的元分析結果進行了聯合分析。結果發現與共同成分相關的腦區是額中回(MFG),而切換特異性成分的相關腦區是旁扣帶回(Paracingulate)。

之后,為了整合基因、大腦和認知,作者基于艾倫人腦圖譜(Allen Human Brain Atlas,AHBA)來探索不同執行功能成分的遺傳結構。具體是,根據上述研究發現的共同和切換特異性成分對應的腦區,通過AHBA找到在這些腦區表達增強的基因集,并估計了候選基因集在兩個執行功能成分上的富集模式。結果顯示在額中回表達增強的基因集只對共同成分的遺傳度有富集貢獻,而在旁扣帶回表達增強的基因集則只對切換特異性成分的遺傳度有富集貢獻,證明了這兩個執行功能成分在遺傳機制上的雙分離。

上述結果顯示"C+S"模型中的成分在行為、神經和基因水平上是分離的。在最后的分析中,作者應用了高維中介模型來進行“基因-大腦-執行功能成分”通路分析。結果表明,在額中回表達增強的基因通過調節該腦區的功能連接進而影響執行功能共同成分的得分。

綜上,本研究確定了一個在行為、神經和遺傳多層面上擬合良好的EFs模型。更重要的是提供了一個綜合的數據驅動的框架來揭示復雜的心理結構。該框架與基于知識的系統方法(如認知圖譜)相結合,可以對心理結構及其神經和遺傳機制進行更詳細和系統的描述,并推動認知神經科學的理論發展和轉化應用。

天津師范大學助理研究員馮俊姣博士為該論文的第一作者,北京師范大學認知神經科學與學習國家重點實驗室薛貴教授為該論文的通訊作者。本研究獲得了國家自然科學基金、中以國際合作研究基金等的資助。