物理與材料科學學院教師王玉芬副教授在Nano Energy上發表論文“Architectural engineering of metal-organic frameworks in lithium-ion batteries: Multifunctional roles, challenges, and future perspectives”。本文章探討了金屬有機框架材料(MOFs)在鋰離子電池(LIBs)中的應用,并指出未來研究應聚焦導電雜化材料設計、規模化合成工藝及可持續開發策略,以推動MOFs基鋰離子電池在儲能領域的突破性進展。

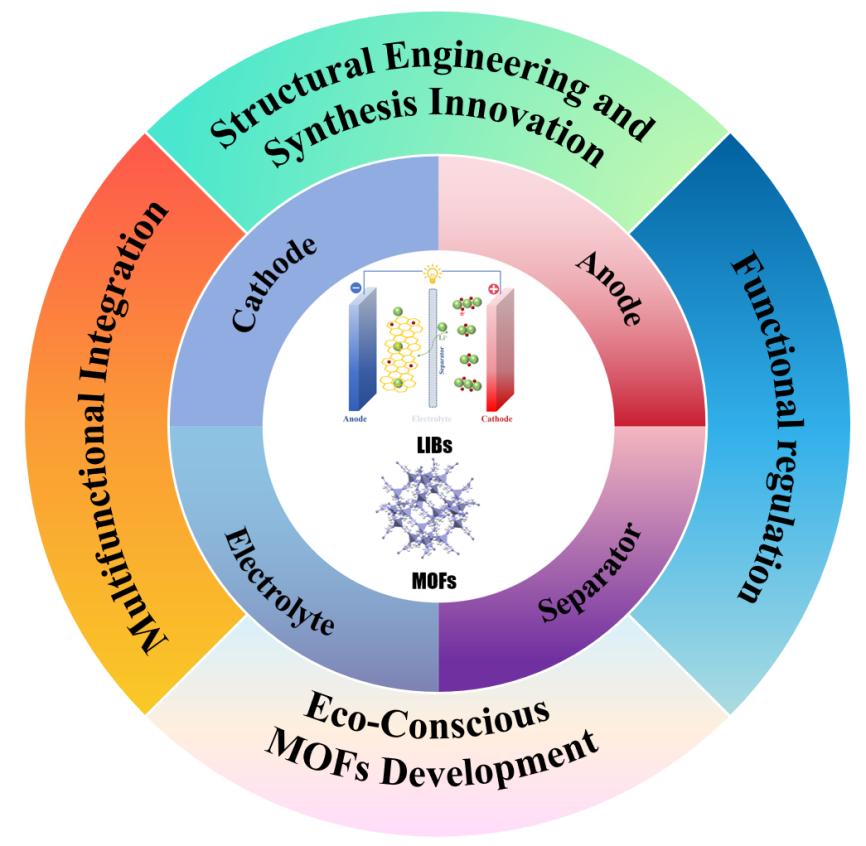

圖1. MOFs材料在鋰離子電池不同領域應用的示意圖

本綜述全面介紹了金屬有機框架(MOFs)在推動鋰離子電池(LIBs)發展中的變革潛力,重點探討其作為電極、電解質和隔膜的多功能應用。MOFs獨特的結構特性——如可調孔隙率、高比表面積和可定制的化學功能——能夠顯著提升電池的能量密度、離子傳輸效率和熱穩定性。本綜述系統闡釋了MOFs及其衍生物在鋰離子電池四大核心組件——正極、負極、電解質和隔膜中的創新應用機制與性能優化策略。盡管取得這些進展,MOFs材料固有的低導電性、循環過程中的結構降解以及高昂的生產成本仍是關鍵障礙。針對這些局限性,本文提出了戰略性研究方向,包括構建導電網絡、開發多功能雜化材料以及探索可持續合成方法,并為利用MOFs設計具有更高性能、安全性和環境可持續性的下一代鋰離子電池提供了路線圖。

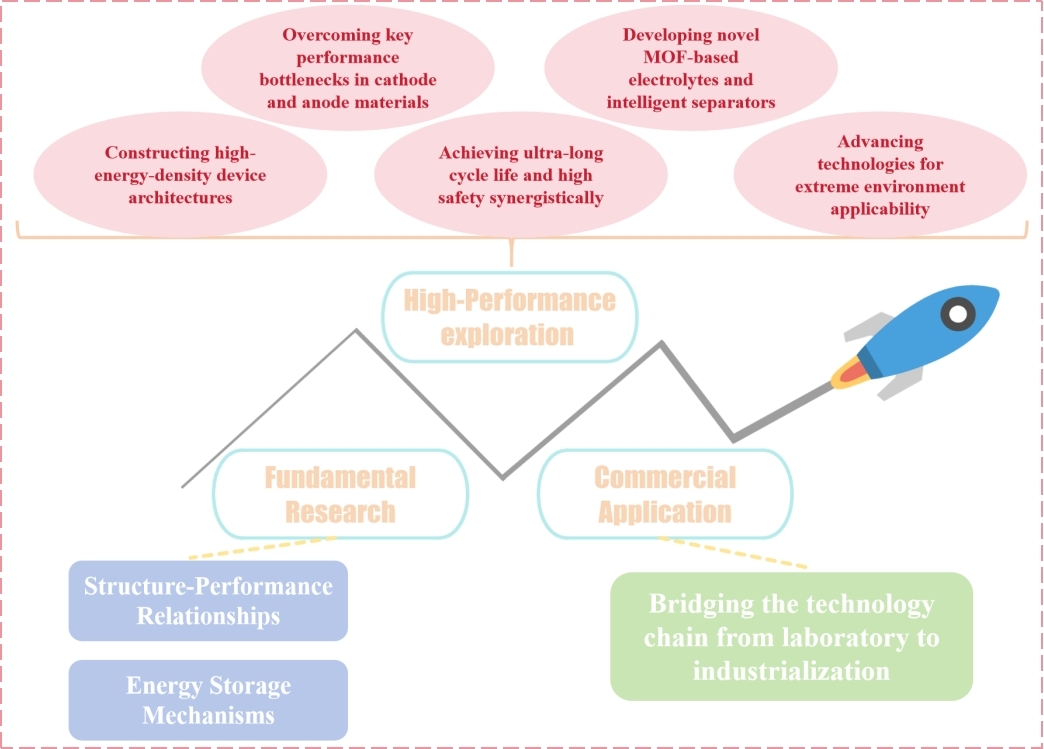

圖2. 未來MOFs基鋰離子電池的發展方向

文章指出,盡管MOFs在提升電極比容量、改善離子傳輸動力學、抑制枝晶生長以及增強界面穩定性等方面具有顯著優勢,但其產業化仍面臨來自材料本征特性和器件工程的多重挑戰。需要特別強調的是,要實現高性能MOFs基電池,必須實現各組件之間的協同優化,而非僅僅提升單一材料的性能。并指出關鍵研究方向亟需深入探索的領域。

天津師范大學物理與材料科學學院王玉芬副教授為論文第一通訊作者,其指導的研究生劉明武、李傲、林海安、李子健為共同第一作者,天津師范大學為第一單位。該工作得到了國家重點研發計劃(2019YFA0705703)、國家自然科學基金(22279070)的資助。

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.111310