天津市水資源與水環境重點實驗室鄒紅艷研究員團隊在Resources, Environment and Sustainability上發表論文“Deep dive into the global primary plastic trade over the past thirty-five years and its policy implications”,該論文全面揭示了政策驅動下新興貿易熱點區域的形成與產業鏈重構趨勢。不僅填補了初級塑料貿易研究的空白,并為未來制定更全面、更系統的塑料生命周期治理政策提供了重要數據支撐與決策參考。

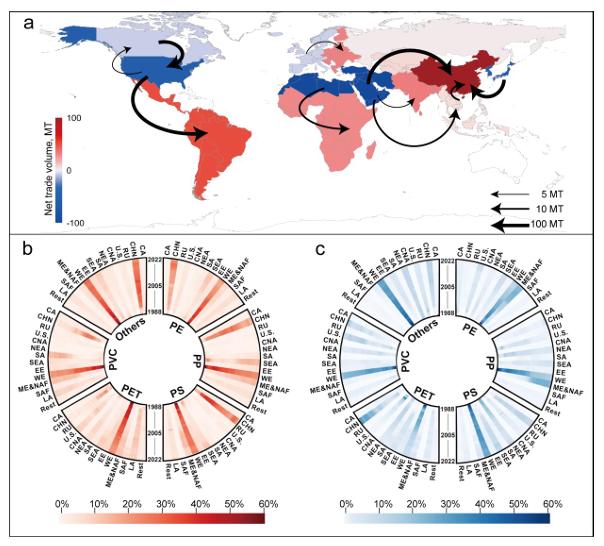

塑料因其耐用性、經濟性和多功能性,被廣泛應用于包裝、建筑、電子等多個領域,已成為現代社會的重要大宗商品。然而,與之伴隨的是生產激增帶來的巨大環境挑戰,塑料廢棄物已成為全球固廢管理體系和可持續發展目標(SDGs)實現過程中的重要障礙。在塑料全生命周期中,國際貿易不僅貫穿于原材料至產品制造各階段,還對溫室氣體排放、資源分布及環境壓力轉移具有深遠影響。尤其近年來,煤基塑料生產興起,使得塑料貿易與氣候議題緊密關聯。研究顯示,過去35年間初級塑料的全球累計貿易量達3411百萬噸(MT),其快速增長始于20世紀90年代全球化與貿易自由化浪潮,年貿易量從1988年的8.9 MT增長至1999年的73.0 MT。2000年以后,貿易增速趨于穩定,而自2013年“綠籬行動”起,中國逐步收緊塑料廢棄物進口,2017年全面禁止進口生活及工業廢塑料,迫使國內通過進口初級塑料來彌補原料缺口,進口量從2016年的27.5 MT激增至2020年的42.7 MT。該趨勢暴露出當前全球塑料治理面臨的兩大核心困境:首先,產業體系對燃料基初級塑料的依賴不斷加深。盡管全球塑料污染問題日益嚴峻,替代材料的產能仍遠未形成規模。在中國“禁廢令”實施后,原本依賴廢塑料進口的中國,不得不通過進口初級塑料來填補原料缺口,間接推高了全球塑料產量。這種以生產端擴張來應對資源瓶頸的模式,放大了下游固廢處理體系的壓力。其次,政策影響具有高度外溢性,缺乏全球協調機制。另外,地方性環保政策可能在全球范圍內引發“問題轉移”,如“禁廢令”導致中國本土回收企業外遷,部分再生能力轉移至周邊國家,而這些地區往往缺乏足夠的監管與基礎設施,從而形成新的環境隱患。與此同時,當前全球范圍內多數塑料政策聚焦于一次性制品(如塑料袋),卻忽略了塑料源頭生產與流通層面的問題,導致整體治理效果有限。因此,需要在全球范圍內開發更全面、更系統的針對不同塑料生命周期的治理政策。

天津師范大學天津市水資源與水環境重點實驗室碩士研究生譚新來為第一作者,鄒紅艷研究員和瑞士聯邦材料科學與技術實驗室(Empa)及蘇黎世聯邦理工學院王湛筠博士為共同通訊作者,天津師范大學為第一署名單位。本研究得到國家自然科學基金項目(21906118)資助。

論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666916125000386