在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,全校各級黨組織和廣大黨員深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,不忘初心、牢記使命,凝心聚力、接續奮斗,開創了事業發展新局面。在奮進新時代征程中,我校涌現出一大批優秀共產黨員、優秀黨務工作者和先進基層黨組織,生命科學學院教授鄭連斌榮獲“天津市優秀共產黨員”稱號,一起來學習他的事跡吧。

矢志不渝的中國體質地圖繪制者

鄭連斌,男,中共黨員,天津師范大學生命科學學院教授。多年來,他始終恪守愛國奉獻的信念,執著追求,樹牢“蹚出一條路子來”的必勝之心,破譯中國人的體質“密碼”;他靜心篤志、不懼艱險,昂揚“擼起袖子加油干”的奮斗之志,繪制民族體質“地圖”;他勤奮治學、潛心問道,強化“成功路上必有我”的擔當之責,帶領團隊堅守民族體質宏觀研究,立志做塑造團隊的“大先生”;縱歷程坎坷,仍始終如一,忘我前行,堅定踐行著一個共產黨員的初心。

一、矢志不移破譯中國人的體質“密碼”

信仰是將生命交給自己認定的事業。今天,中國“民族體質地圖”詳盡地呈現在世人面前,是鄭連斌帶領他的團隊歷經四十余載櫛風沐雨風餐露宿,建成了中國最大的民族體質人類學數據庫。

鄭連斌從事體質人類學的研究,始于1983年對蒙古族體質的研究,用當時堪稱“巨款”的8000元科研經費,歷時3年,跑遍了內蒙古110多萬平方公里,首次在國內完成了對蒙古族的體質測量分析。

2009年,鄭連斌帶領科研團隊北起黑龍江南抵海南,在22個省份設置測量點,啟動了我國有史以來最大規模的漢族體質調查,破譯了漢族人體質“密碼”,建立了2000多年來中國第一份漢族人體質數據庫,為生物學、遺傳學等方面的研究提供了強大的數據支持。

征途漫漫,惟有奮斗。在20世紀90年代,傳統的體質人類學被冷落,但鄭連斌卻始終未動搖,繼續爬山涉水為各民族進行體質調查。他帶領團隊相繼出版《中國漢族體質人類學研究》《中國蒙古族體質人類學研究》兩本專著。主持國家自然科學基金重點項目1項,主持科技部基礎性工作專項主要子課題1項,主持國家自然科學基金面上項目4項,發表論文350多篇。在高校人文社科學者期刊論文排行榜(2006-2018)社會學學科排名中鄭連斌排名第一。

二、四十年堅守繪制民族體質“地圖”

把選題選在祖國大地上。為了研究中國唯一一個“海上”民族——京族人的體質測量,2020年末這位年過七旬的老人在疫情緩解后,拖著一只術后不久的傷腿,帶領團隊南下廣西防城港。到達南寧后幾日中,他拖著傷腿往返于廣西民宗委、科技廳和駐地之間,為項目的開展尋求“通行證”。老者的滄桑、學者的堅定和項目研究的重大意義終于打動了科技廳,為鄭連斌開辟“綠色通道”,開啟了此次京族人體質的研究。

把調查做在祖國大地上。2016年7月,鄭連斌帶領團隊前往西藏墨脫“尋訪”中國人數最少的門巴族。墨脫曾是全國2100多個行政建制縣中唯一不通公路的縣,如今雖通了路,但考察當天卻遇塌方,2米多高的落石橫亙路中,車輛無法前行,但鄭連斌得知村民已經在村子里集合等待測量后,決定步行前往。走了兩個多小時的山路,終于來到目的地開始測量,從早上6點出發直到下午4點才吃上一口午飯。

把論文寫在祖國大地上。為了給中國工業、教育、衛生等行業提供數據基礎,使生產設計、標準制定更加科學,“一定要詳盡記錄中國人自己的體質數據,填補國家這一空白”,憑著這份執著的信念,鄭連斌帶領的科研團隊,在國內率先完成了漢族、蒙古族等39個族群的體質研究,獲得了超過6萬人的400多萬個有效體質數據,勾畫出了一幅詳盡的民族體質“地圖”。

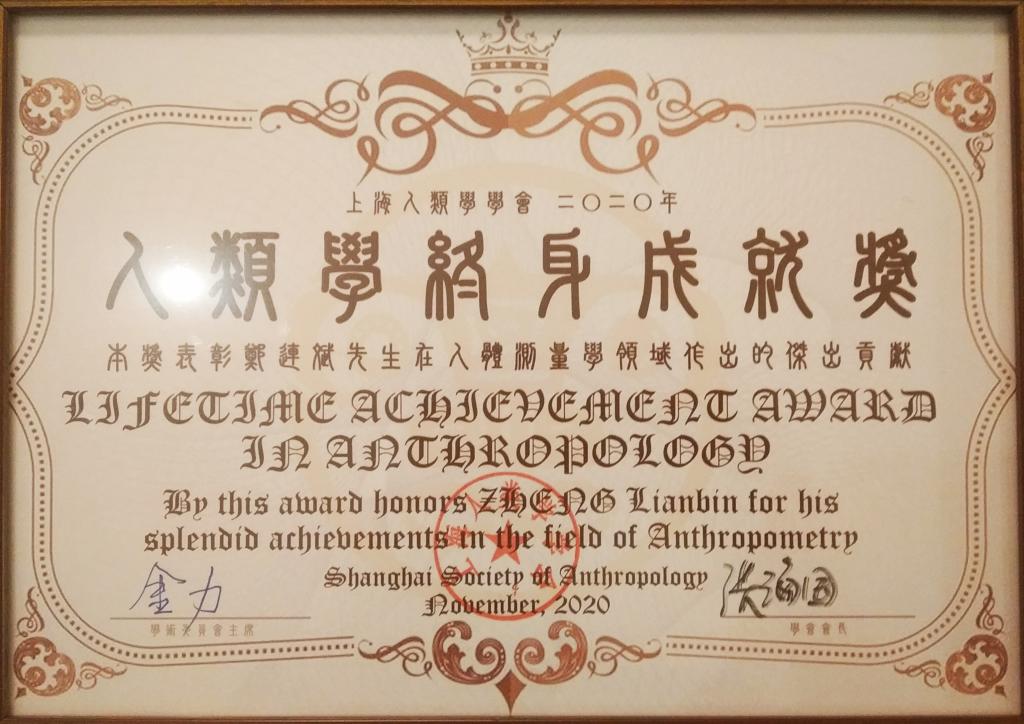

為表彰他在人類學研究領域做出的杰出貢獻,2020年上海人類學學會學術年會上,鄭連斌獲得當年“人類學終身成就獎”,他的紀念浮雕永久鐫刻在復旦大學江灣校區“人類學終身成就獎”紀念墻上。

三、身體力行做塑造團隊的“大先生”

“大先生”有大志向。擁有五千年文明的中華民族還缺少一份完整的、可靠的、屬于我們自己的身體數據……很少有人知道,大約有64萬中國人的身份證上,未明確標注民族。作為中華民族大家庭中的成員,他們應該留下自己的體質“腳印”。從2006年至今,鄭連斌也一直從事我國未識別民族的體質調查工作。他帶領團隊進行的體質人類學研究是對這些民族體質的搶救性調查。

“大先生”做領路人。為了掌握第一手資料他親赴西南邊陲的群山峻嶺。2016年鄭連斌帶領團隊來到中國與尼泊爾邊境--定結縣陳塘鎮,對夏爾巴人進行體質測量,陳塘鎮位于喜馬拉雅山脈深處的山坡上,只有400多米垂直距離的山路,這位72歲的老人一口氣爬了一上午。在貴州黃平望壩村調研時,連續三個晚上身高近1.8米的鄭連斌只能躺在一張不到80厘米寬的床板上休息。在四川平武為“白馬人”做體質測量時,身著單衣的他抵御了罕見的暴雪,“身體完全沒有了感覺”;在云南楚雄調研時,又遭遇了連日的大雨磅礴,大家只能在雨中完成調查。

“大先生”有大情懷。每次出發前,鄭連斌都要跟新入團隊的成員“打預防針”,并用他特有的思想政治教育方法,激勵著年輕隊員。師大生命科學學院研究生宋晴陽說,“田野調查時,最期待看到鄭老師在群里的帖子,他用詼諧的語言把一天的調查經歷寫成游記或詩,總結內化為我們的收獲……如果做一件事情是有意義和價值的,那付出再大的辛苦也值得,感謝鄭老師帶給我們別樣的天空”。

2019年,鄭連斌榮獲天津市道德模范提名獎。他以一名黨員的科研之路詮釋了對黨和國家的赤誠之心。四十年來,調查的行程超過30萬公里,走遍了全國22個省市自治區、230多個村莊。習近平總書記說:科技工作者要靜心篤志、心無旁騖、力戒浮躁,肯下“數十年磨一劍”的苦功夫。這正是鄭連斌團隊40年如一日的生動寫照。