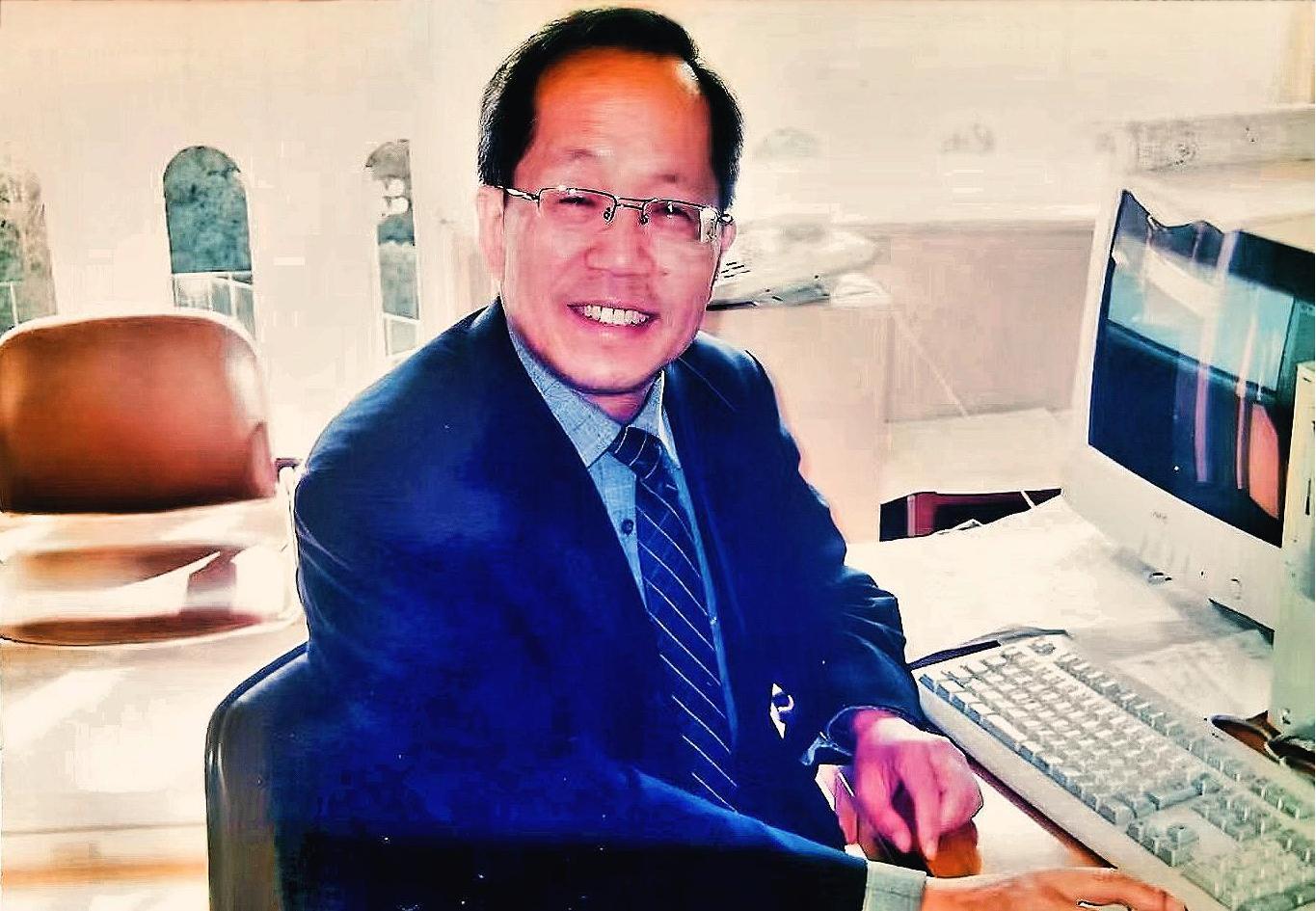

天津師范大學(xué)興文樓中有這樣一位先生,個(gè)子不高,略微駝背,即使陰天也會(huì)戴著墨鏡,但無(wú)論遇上多么糟糕的天氣,先生臉上總是掛著笑容。在這個(gè)幾乎人人都是“低頭族”的年代,他卻從來(lái)不用手機(jī),連他本人都說(shuō)自己是一個(gè)“怪老頭”——這就是天津師范大學(xué)文學(xué)院教授王曉平。王老師是改革開放后最早一批進(jìn)行中日比較文學(xué)研究的資深學(xué)者之一,長(zhǎng)期從事日本文學(xué)、中日比較文學(xué)、日本漢文學(xué)、中日文學(xué)文獻(xiàn)的研究。不僅如此,他的研究領(lǐng)域還包括中國(guó)古代文學(xué)、日本藏漢籍古寫本的文獻(xiàn)學(xué)、日本詩(shī)經(jīng)史、日本漢文學(xué)對(duì)中國(guó)文學(xué)受容與變異、敦煌文學(xué)文本及敦煌俗字與日本藏古寫本的比較研究等。

青年時(shí)代的王老師經(jīng)歷過(guò)上山下鄉(xiāng),在廣袤的內(nèi)蒙古大地上度過(guò)幾年知青歲月。聽(tīng)老師提起過(guò),在那段難以忘懷的青春歲月中,伴隨他激勵(lì)他的是讀書,是學(xué)術(shù)。逆境中的一心向?qū)W,是王老師學(xué)術(shù)生涯的起點(diǎn);知識(shí)就是王老師的信仰,帶給他無(wú)窮的力量。那幾年里,王老師以驚人的毅力持續(xù)鉆研古代文學(xué),研讀《詩(shī)經(jīng)》,堅(jiān)持讀書學(xué)習(xí)讓他在那時(shí)就擁有深厚的文學(xué)素養(yǎng)和良好的文字功底,并于國(guó)家恢復(fù)高考后考入第一批研究生行列,1981年畢業(yè)于內(nèi)蒙古師范大學(xué)中文系古典文學(xué)專業(yè)(先秦文學(xué)方向),其后多次作為客座教授赴日本訪學(xué)。

改革開放后,學(xué)術(shù)界迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。王老師作為最早一批公派訪問(wèn)學(xué)者之一,終于有機(jī)會(huì)走出去開闊視野,了解國(guó)際學(xué)術(shù)前沿動(dòng)向。在眾多漢學(xué)古籍散落的日本,漢文學(xué)研究歷史悠久,所以王老師選擇東渡日本訪學(xué)。王老師的研究最早起步于詩(shī)經(jīng)學(xué),結(jié)合日本文獻(xiàn)以及詩(shī)經(jīng)學(xué)研究,先后出版了《日本詩(shī)經(jīng)學(xué)史》《日本詩(shī)經(jīng)學(xué)文獻(xiàn)考釋》等相關(guān)研究著作,為中國(guó)學(xué)界開拓了新的視野,充實(shí)了研究版圖。王老師曾先后擔(dān)任日本福岡大學(xué)和東京大學(xué)外籍研究員,日本文部省直屬機(jī)構(gòu)國(guó)際日本文化研究中心客座副教授,任教于日本立命館大學(xué)、茨城基督教大學(xué)、帝冢山學(xué)院大學(xué),并在京都、秋田等地講學(xué)。

在日訪學(xué)期間,王老師同日本學(xué)界展開卓有成效的學(xué)術(shù)對(duì)話與交流。最具代表性的對(duì)話是1996年12月,王老師在國(guó)際日本文化研究中心與日本古典文學(xué)大家中西進(jìn)展開的詩(shī)學(xué)討論——由于王老師以《萬(wàn)葉集》為中心研究日本詩(shī)經(jīng)學(xué)史,發(fā)表了多篇頗具分量的學(xué)術(shù)代表作,得到日本學(xué)界的尊重,所以才有了這一次的對(duì)話討論。對(duì)談中,雙方坦誠(chéng)、直接、愉悅地交流,彼此欣賞對(duì)方文化的精髓,最后對(duì)話以《智水仁山——中日詩(shī)歌自然意象對(duì)談錄》一書的形式出版,在兩國(guó)學(xué)界反響熱烈。后來(lái)王老師因在詩(shī)經(jīng)學(xué)方面卓越的研究成果,獲得日本第二屆“奈良萬(wàn)葉世界獎(jiǎng)”。

王老師在日本訪學(xué)期間,還與一些學(xué)者結(jié)下深厚的學(xué)術(shù)友誼。1995年至1996年,曾任日本比較文學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、學(xué)貫東西的川本皓嗣先生,成為王老師在東京大學(xué)訪學(xué)期間的指導(dǎo)教授;1999年至2006年,王老師任教于日本帝冢山學(xué)院大學(xué),與“令和”年號(hào)的提出者中西進(jìn)教授互為良師益友;他還與加藤周一、梅原猛、松浦友久等日本著名學(xué)者有著學(xué)術(shù)上的友好交流往來(lái)。

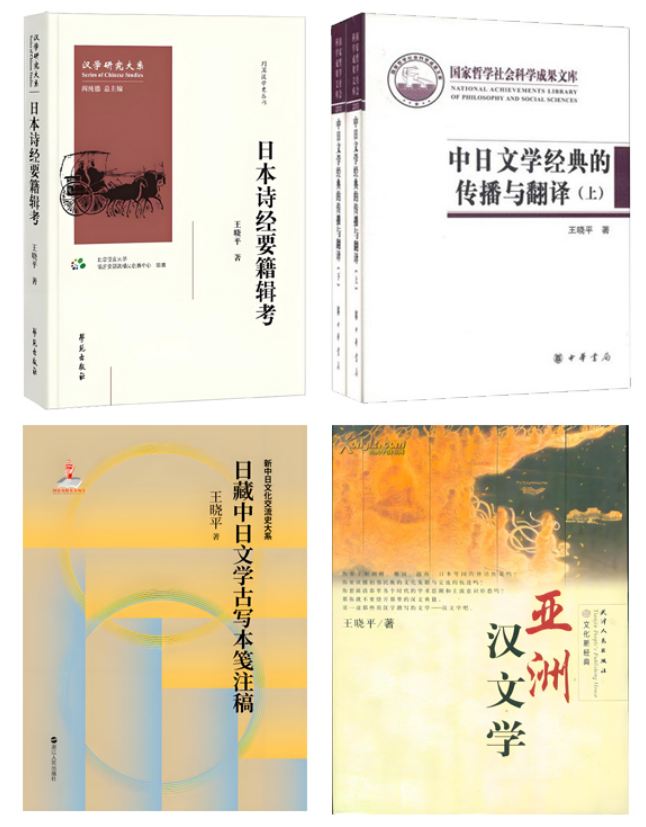

王老師治學(xué)勤奮刻苦,學(xué)術(shù)研究碩果累累,很多選題都頗具開創(chuàng)性和奠基意義,他的代表專著有《近代中日文學(xué)交流史稿》《佛典·志怪·物語(yǔ)》《中日文學(xué)經(jīng)典的傳播與翻譯》《亞洲漢文學(xué)》等,發(fā)表學(xué)術(shù)論文200余篇,并多次獲獎(jiǎng)。此外,多年來(lái)他一直致力于漢文學(xué)古寫本的搶救、整理和研究,并承擔(dān)了國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目“日本漢文古寫本整理與研究”。值得關(guān)注的是,王老師主持的國(guó)家社科基金項(xiàng)目“中日文學(xué)經(jīng)典的傳播與翻譯”的研究成果,被收入2013年度《國(guó)家哲學(xué)社會(huì)科學(xué)成果文庫(kù)》,受到學(xué)界高度認(rèn)可。

王曉平教授的代表作

在幾十年的學(xué)術(shù)生涯中,王老師治學(xué)以“勤奮”為先。舉一例就可窺見(jiàn)。生活中,我們對(duì)日本流行的“暴走族”一詞應(yīng)該不陌生,“暴走”原意是爆發(fā)式的奔跑,是日本社會(huì)對(duì)騎摩托車青少年的稱呼,王老師也稱自己是“暴走族”,但他的“暴走”是每天通勤一個(gè)多小時(shí)全靠走路。上世紀(jì)90年代初,在海外訪學(xué)的中國(guó)學(xué)者生活普遍不富裕,有的甚至是相當(dāng)“困苦”,王老師每天堅(jiān)持“暴走”,是為了省下一筆交通費(fèi)用,用來(lái)支付高昂的文獻(xiàn)復(fù)印費(fèi),他想將珍貴的古籍資料盡可能多復(fù)印一些帶回國(guó)內(nèi)進(jìn)行學(xué)術(shù)研究。如此,在中日比較文學(xué)領(lǐng)域,才能做到“絕不說(shuō)沒(méi)有根據(jù)的話”。而王老師從日本帶回來(lái)的這些珍貴資料,對(duì)改革開放后比較文學(xué)領(lǐng)域的中日文學(xué)比較研究發(fā)揮了重要作用。

治學(xué)先“自樹”。王老師憑靠深厚的中國(guó)古典文學(xué)學(xué)識(shí)素養(yǎng),一方面能夠?qū)χ袊?guó)問(wèn)題做到“知己”,深入體察日本文學(xué)及其研究方法;另一方面,又能夠?qū)θ毡締?wèn)題做到“知彼”,從而避免了自說(shuō)自話式的研究,得到了日本學(xué)界的充分肯定和尊重。這樣的治學(xué)態(tài)度對(duì)中國(guó)文學(xué)的域外傳播、古籍整理及文學(xué)史研究不無(wú)裨益,還有助于拓寬思維空間,樹立開放的研究心態(tài),推動(dòng)跨文化、跨學(xué)科的研究。

治學(xué)更要“樹人”。作為國(guó)內(nèi)中日比較文學(xué)學(xué)科的領(lǐng)軍人物,王老師研究視野開闊,有責(zé)任有擔(dān)當(dāng)。在常年與日本學(xué)者的交往中,王老師意識(shí)到學(xué)術(shù)需要傳承,對(duì)格外重視師承流派、沉淀深厚、做派繁復(fù)、多變多樣的日本中國(guó)學(xué)界來(lái)說(shuō),中國(guó)學(xué)者的驚鴻一瞥遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,需要的是原始察終,辨源析流,叩同問(wèn)異——進(jìn)而雙方能平等地展開卓有成效的學(xué)術(shù)對(duì)話。在大家都以為學(xué)術(shù)成績(jī)斐然的王老師,會(huì)一直留在日本的時(shí)候,他卻懷著一顆熾熱的愛(ài)國(guó)之心,毅然放棄了優(yōu)厚的待遇和優(yōu)越的生活條件,返回國(guó)內(nèi)。秉承“勤奮嚴(yán)謹(jǐn),自樹樹人”的校訓(xùn),王老師至今仍堅(jiān)守在天津師范大學(xué)這片教書育人的熱土上,先后培養(yǎng)了博士生15人、碩士生20余人。王老師對(duì)學(xué)生們的要求是:日語(yǔ)的“聽(tīng)”“說(shuō)”“讀”“寫”和漢語(yǔ)的“聽(tīng)”“說(shuō)”“讀”“寫”這八門功課須樣樣精通,才能對(duì)兩國(guó)學(xué)界“知己、知彼”,而且不是一般的“知”,是深知熟稔,進(jìn)而做到與日本學(xué)者對(duì)話無(wú)障礙。嚴(yán)師出高徒,王老師的學(xué)生畢業(yè)后大都活躍在各高校和研究機(jī)構(gòu)的教學(xué)與科研工作第一線,很多博士畢業(yè)生也早已成為教授和博士生導(dǎo)師,成為國(guó)內(nèi)日本學(xué)研究界的新興力量。

王老師多年來(lái)懷著極大的熱情,致力于將學(xué)術(shù)由書齋和象牙塔推廣至大眾。他積極推動(dòng)天津師大日本文化和日本文學(xué)研究方向的學(xué)者,赴日本相關(guān)文化機(jī)構(gòu)訪問(wèn),促進(jìn)兩國(guó)之間的學(xué)術(shù)、文化交流。他在天津師大創(chuàng)立了“國(guó)際中國(guó)文學(xué)研究中心”“漢文寫本工作坊”等研究機(jī)構(gòu),組織召開國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議,為各學(xué)業(yè)層次的學(xué)生創(chuàng)造接觸學(xué)術(shù)前沿的機(jī)會(huì)。王老師的朋友遍及社會(huì)各階層,各類文化團(tuán)體甚至影視劇組都會(huì)登門拜訪,向他咨詢?nèi)毡疚膶W(xué)或文化中的相關(guān)問(wèn)題。王老師的著述文章里,很少有晦澀難懂的專業(yè)詞匯,字里行間洋溢著親切與風(fēng)趣。他的《智水仁山——中日詩(shī)歌自然意象對(duì)談錄》帶我們進(jìn)入文字相近但語(yǔ)言不同的古代日本;《梅紅櫻粉——日本作家與中國(guó)文化》讓讀者“穿越”至日本明治、大正時(shí)代,體會(huì)日本近代作家的中國(guó)文化情結(jié);《日本中國(guó)學(xué)述聞》講述了多位當(dāng)代日本學(xué)者的真實(shí)故事。無(wú)論是學(xué)者,還是普通讀者,都能隨王老師的文字穿越時(shí)空,踏入異鄉(xiāng)。“孤詣獨(dú)往,而不孤芳自賞;學(xué)歸大眾,決不嘩眾取寵”,這正是王老師學(xué)術(shù)抱負(fù)和學(xué)術(shù)基準(zhǔn)的真實(shí)寫照。

多年的研究治學(xué)生涯里,王老師扎根于考證樸學(xué),立足于實(shí)事求是、力避空疏的“中國(guó)風(fēng)骨”和融會(huì)貫通、跨越文化的“國(guó)際視野”,彰顯出孜孜不倦的學(xué)術(shù)追求,為國(guó)內(nèi)比較文學(xué)與文化研究樹立了典范,在擴(kuò)大我國(guó)比較文學(xué)研究的影響、促進(jìn)國(guó)際學(xué)術(shù)交流、展示中國(guó)氣派的學(xué)術(shù)形象方面作出了重要貢獻(xiàn)。多年來(lái),王老師自覺(jué)地把個(gè)人學(xué)術(shù)追求同中華民族文化繁榮發(fā)展緊緊地聯(lián)系在一起,努力做出經(jīng)得起實(shí)踐和歷史檢驗(yàn)的學(xué)術(shù)成果。古稀之年的王老師依然堅(jiān)守在學(xué)術(shù)研究第一線,這份堅(jiān)毅深深感染著學(xué)生們和學(xué)界同仁。我輩當(dāng)以王老師為榜樣,在治學(xué)研究的道路上秉持初心、追求卓越。

(作者:徐川,系天津師范大學(xué)國(guó)際教育交流學(xué)院副教授)

【學(xué)人小傳】

王曉平,1947年生于四川省開江縣,教授,博士生導(dǎo)師,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼。曾任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院比較研究中心顧問(wèn)、中國(guó)日本文學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)比較文學(xué)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)詩(shī)經(jīng)學(xué)會(huì)理事、日本萬(wàn)葉古代研究所客座研究員、日本帝冢山學(xué)院大學(xué)人間文化學(xué)部客座教授。現(xiàn)任天津師范大學(xué)國(guó)際中國(guó)文學(xué)研究中心主任、漢文寫本工作坊主任,《國(guó)際中國(guó)文學(xué)研究叢刊》主編,《中國(guó)詩(shī)學(xué)》《漢學(xué)研究》編委。有著述與譯著20余部,發(fā)表學(xué)術(shù)論文、譯文200余篇。主編大型學(xué)術(shù)叢書“日本中國(guó)學(xué)文萃”“人文日本新書”。

(來(lái)源:《天津日?qǐng)?bào)·滿庭芳》2025年3月14日)