第41個教師節之際,在教育強國建設新征程上,為充分發揮先進典型的示范引領作用,大力營造尊師重教的濃厚氛圍,現特別推出“教育家精神萬里行·榜樣力量”先進典型展示欄目,集中展現我校2025年榮獲學校優秀教師、優秀教育工作者、師德先進個人和師德建設先進集體等的生動事跡,激勵廣大教師以“四有”好老師為標準,涵養深厚教育情懷,錘煉過硬育人本領,矢志成為新時代學生為學、為事、為人的“大先生”,以更加昂揚的姿態投身教育強國建設實踐,奮力譜寫特色鮮明世界知名一流師范大學建設嶄新篇章。今天為大家介紹的是2025年天津師范大學師德建設先進集體——古籍保護研究院。

為古籍保護事業燃燈護根

在浩如煙海的古籍背后,有這樣一群人:他們默默守護文化根脈,在書頁間穿梭,用心傳承中華文明的深厚底蘊。他們是古籍的守燈人,也是傳統文化的護根者。他們,便是天津師范大學古籍保護研究院團隊。

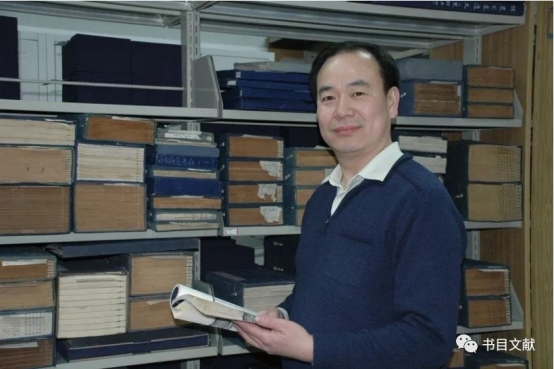

天津師范大學古籍保護研究院成立于2018年5月9日,是繼復旦大學之后,全國第二家古籍保護研究院,也是中國北方首家專門從事古籍保護研究與人才培養的學術機構。天津市政協原副主席、天津師范大學原校長高玉葆教授,天津師范大學原校長鐘英華教授先后擔任院長。常務副院長、學科帶頭人姚伯岳教授為天津市引進領軍人才、天津市特聘教授。研究院實行PI團隊管理機制,現有專任教師14人、行政人員3人,并匯聚海內外兼職導師與跨校師資20余人,形成了一支結構合理、專業互補、富有活力的教學科研隊伍。

立足一線教學,培養古籍保護生力軍

古保院始終將人才培養和教學工作視為工作重心,堅持立足現實需要與學術前沿,積極探索人才培養模式,與天津師范大學管理學院聯合培養“古籍保護與管理”方向圖書情報專業碩士、“古籍保護理論與實踐”方向圖書館學碩士,與歷史文化學院聯合培養文物與博物館專業“古籍保護學”方向碩士、中國史專業“歷史文獻學”方向碩士、博士,部分教師在新聞傳播學院、國際文化交流學院指導碩士、博士研究生。截至2025年,已畢業研究生95人,在讀碩博士生近百人。古保院的教師們愛生敬業,努力治學,學生們愛師愛院,傾心向學。目前,研究院開設課程70余門,涵蓋古籍保護、文獻學、數字人文等多個方向,形成了較為完備的課程體系。此外,研究院還為本校及兄弟高校開設面向本科生的通識課,廣受學生歡迎,常需要設立多個教學班才能滿足選課需求。研究院致力于培養既擁有古籍保護和傳統文化素養,又具備實踐操作能力的復合型人才,通過參與科研課題、文獻整理、編目實踐、實地調研等方式,增強學生的實操經驗。學生畢業論文選題覆蓋古籍保護、地方文獻、數字化傳播、海外漢籍等多個方向,一人獲評校級優秀畢業論文。畢業生廣泛就業于各級圖書館、出版社、文博機構,如中國社會科學院圖書館、天津圖書館、武漢大學圖書館、天津古籍出版社、辛亥革命紀念館等,社會反饋良好。

聚焦重要課題,建設學術高地

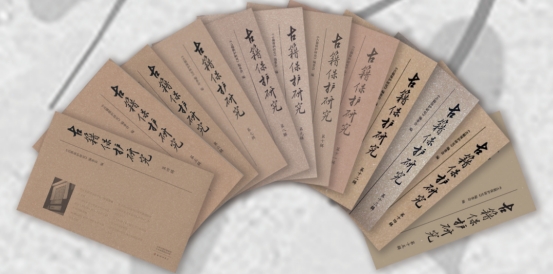

古保院自成立以來,以國家文化發展戰略為引導,積極推動科學研究,承擔各類項目40項,項目經費合計640余萬元,其中包含國家社科基金重大項目1項,國家社科基金一般項目3項、青年項目1項,教育部人文社科項目一般項目1項、青年項目1項等。其中,姚伯岳教授領銜的國家社科基金重大項目“古籍保護學科建設與基礎理論研究”研究團隊所撰寫的《古籍傳承性保護的再認識》發表于《中國圖書館學報》2023年第1期,國家古籍保護中心、中國古籍保護協會等機構公眾號先后對該文予以轉發推介,2024年該論文入選學術精要(2024年11-12月)高PCSI論文、高被引論文。古保院積極辦刊,推動學術平臺建設。自2019年起,研究院受國家古籍保護中心委托,負責《古籍保護研究》集刊編輯出版工作,現已完成第四至第十五輯的出版,為古籍保護學界搭建了重要的學術平臺。王振良教授主編的學術集刊《地方文獻研究》和《天津學》也已陸續出版,在學界和社會取得了較大反響。

匯聚高端人才,打造高水平學術隊伍

古保院學科帶頭人姚伯岳教授曾在北京大學圖書館工作38年,長期致力于古籍編目標準的制定與推廣。55歲時,他告別熟悉的北大,選擇來到天津師范大學,創建了我國北方第一家、全國第二家古籍保護研究院。古保院積極延攬海內外古籍保護領域的杰出人才,僅半年時間,就初步建立起一支高水平的古籍保護師資隊伍。現已發展到14人的規模,其中正高級職稱5人,副高級職稱3人,形成年齡梯次分明、學科背景多樣、具備海外視野、科研能力突出的教學科研團隊。研究院設置每周例會的制度,對日常教學科研等事項進行高效的切磋和打磨,并在例會中常態化開展師德教育,形成了良好的工作機制。姚伯岳教授曾說:“我要為后來者點一盞燭燈。”2022年,國家版本館成立之初,中宣部曾誠邀他出任副館長。但為了能夠培養更多的古籍保護高端人才,他毅然決然留在了天師大,現在,古保院的學術隊伍越來越強大,教學科研工作的開展如火如荼。

展望未來:為中華文化之樹護好深根

在談到古籍價值和古籍保護的意義時,姚伯岳教授曾這樣深情地說:“我們的中華文化就好像一棵大樹,重印的、新整理出版的古籍就好像這棵樹地面上的枝葉,古籍的原本、善本就好像這棵樹的深根,一般人看不到它們,不知道它們的作用和價值。我們的職責,就是保護好這棵樹的深根,不讓它受損,讓它正常發揮根的作用,也就是把我們民族文化的根留住。”如今,古保院已成為全國古籍保護人才培養和科研創新的重要平臺。一支懷抱理想、腳踏實地的團結隊伍,正將古籍保護的薪火持續傳遞,讓中華文明之樹根深葉茂、生生不息,續寫中華文化傳承的新篇章。

供稿:黨委教師工作部