“對我來說,我的身份是什么呢,是我嗎?”

這是天津師范大學音樂與影視學院戲劇影視文學專業大一學生游若昕在7歲時寫下的詩句。如今,這個從小與詩歌結緣的00后女孩,已在詩行中跋涉了十三年。她7歲正式發表處女作,小學階段便已累計創作2000余首詩,16歲出版個人詩集《冠軍》,被部分自媒體稱為“天才少女”。但褪去標簽,她更愿稱自己為“用詩歌呼吸的普通人”。在師大校園里,她與同齡人一樣學習、跑步、追劇,但詩歌卻始終被她視為“安慰自己的朋友”。

從胎教到創作:詩歌是流淌在血液里的語言

當被問及創作起點時,游若昕帶著一份淡然,卻透露出一種與詩歌相伴而生的宿命感。她的詩歌創作離不開家庭潛移默化的熏陶,父母雖非職業詩人,卻都對文字充滿熱愛,“特別有趣的是,我們家的群聊名都叫‘游詩一家’。”胎教時期,《唐詩三百首》、北島、韓東的詩集是她的搖籃曲;抓周時,她在一堆物品中獨獨抓到了書,仿佛也預示了與文字的緣分;再長大一點,父母發現她講話時常會冒出“有意思”“好玩”的話,鼓勵引導她將有趣的想法寫成文字……一系列浸潤式的啟蒙,讓詩歌成為她最早接觸的“語言游戲”。

家庭之外,書籍是她另一片靈感沃土。從小偏愛詩歌與書籍的她,癡迷于謝爾的童趣、布考斯基的粗糲與艾米莉·狄金森的深邃。廣泛的閱讀讓她對文字愈發敏感,也塑造了她不拘一格的創作風格。“詩是自然而然流淌的,不需要刻意修飾。”

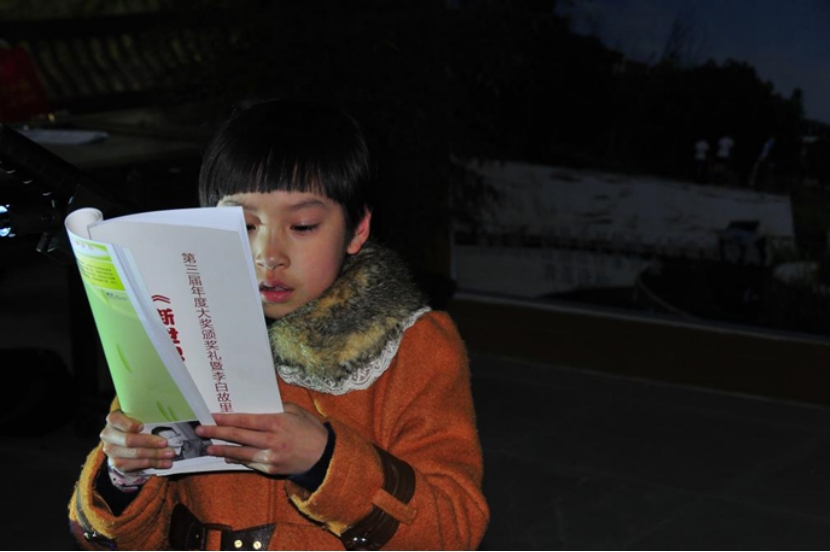

幼時游若昕參與詩歌交流

從小的積累讓游若昕意識到:詩歌不必宏大,日常瑣碎皆可入詩。7歲時,游若昕憑借《撿石頭》獲得人生第一筆稿費——一張10元的郵政取款單。因年齡太小去郵局領取時無法提供身份證,她又寫下《身份》一詩,用稚嫩筆觸探討自我與世界的聯系。即便如今回望,她仍笑稱:“那時候只覺得寫詩很好玩,就像寫日記一樣。”

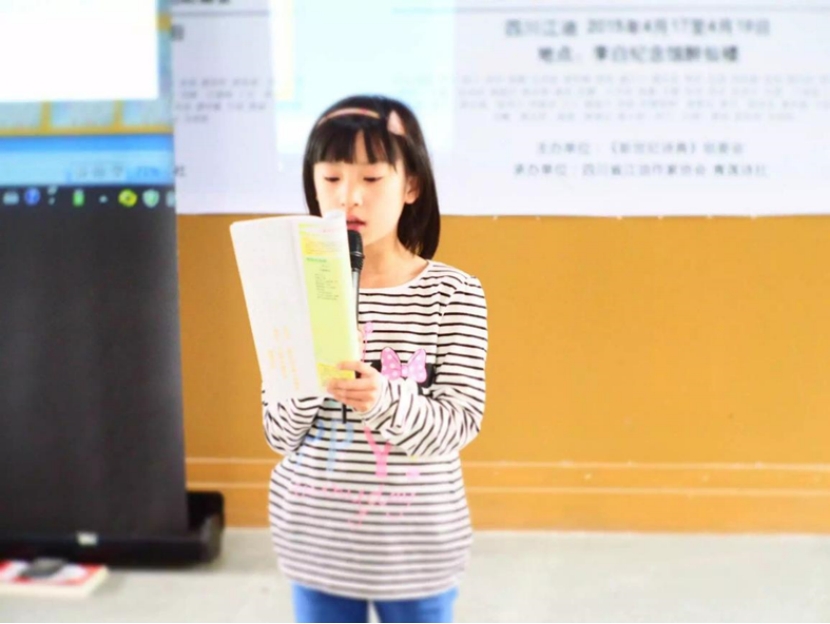

幼時游若昕上臺讀自己的詩

從“童詩”到批判:在成長中尋找詩歌的棱角

隨著年齡增長,游若昕的詩歌逐漸褪去純真外衣,開始顯現出更深沉的思考。小學時,她的作品因充滿孩童視角的天真爛漫總被稱為“童詩”;到初中,她的筆觸轉向現實,甚至帶上了批判性。“那時候突然覺得世界變得復雜了。”她坦言,這種轉變并非刻意為之,而是內心感受的自然流露。進入師大后,她開始嘗試散文詩,風格更趨多元。但無論題材如何變化,她始終堅持“順其自然”的寫作態度:“寫詩不是為了修辭,而是記錄真實感受。”

游若昕13歲時參與口語詩分享會

外界對詩歌的爭議也曾困擾過她。小學六年級時,她憑借口語詩獲得第七屆李白詩歌獎金詩獎,卻因風格與傳統詩歌大相徑庭而備受質疑。有網絡批評說她寫的根本不算詩,也有周圍同學對她產生隔閡與不解。面對爭議與攻擊,她一度感到委屈和彷徨,但最終選擇了坦然接受,“就是不在乎別人怎么說了,我就寫我自己的東西。”有時她的詩也會被作多種解讀,例如,有人將《黑森林》解讀為隱喻“對成就的迷失”,但實則只是轉學進入新學校、新班級的情景的重現,并在夜里被媽媽批評后從房間里趕出來后的情緒宣泄。對于這種現象,游若昕反而覺得很有趣,她說,“詩歌沒有標準答案,就像做語文閱讀理解一樣,有一千個讀者就有一千個哈姆雷特。”

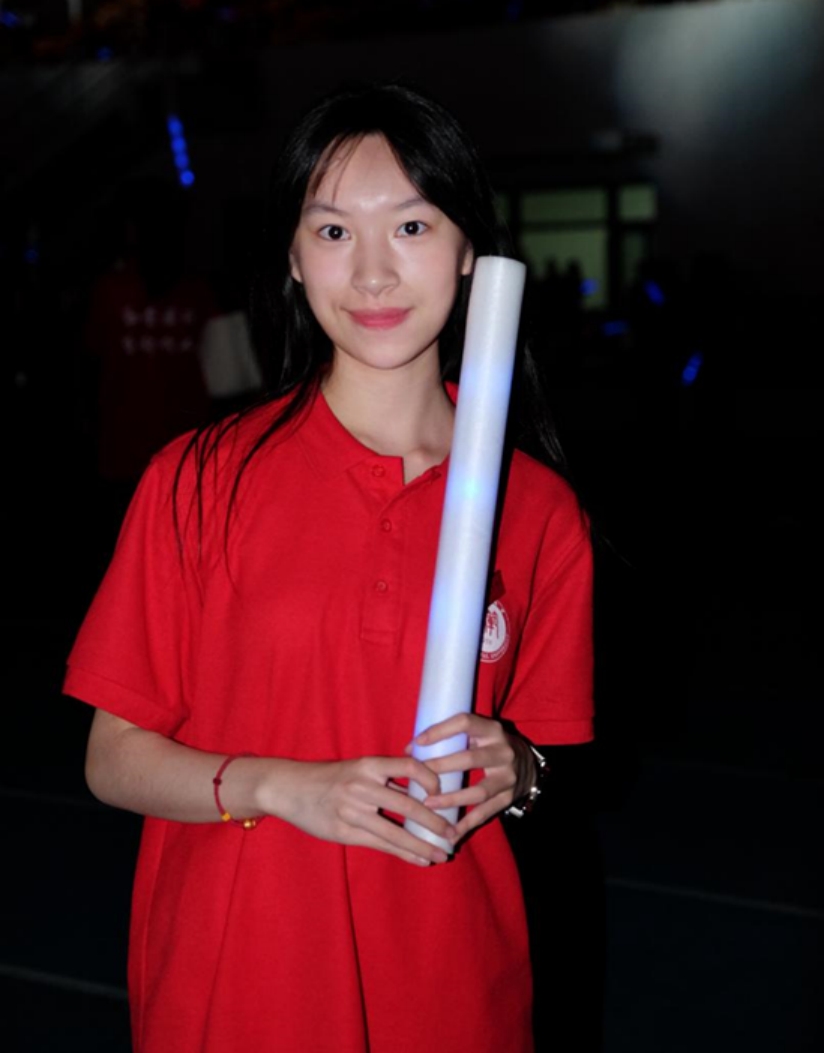

游若昕參加湖南衛視節目《新時代好少年》

她的創作始終忠于內心。“有人常常覺得我寫詩是帶著目的性去寫,但很多時候其實都僅僅是自然而然地流露,沒有帶有任何思想。”她拒絕被流派定義,用最直白的語言捕捉生活瞬間。在她看來,詩歌是情緒的出口,更是無需解釋的私人日記:“難過時寫詩,快樂時也寫詩,它像朋友一樣陪伴我。”

在師大,與詩歌共生的日常

作為戲劇影視文學專業學生,游若昕坦言當初選擇戲文是“陰差陽錯”,卻意外發現專業與詩歌的共通性:“戲劇的想象力讓我更敢打破形式束縛。”盡管她因為壓力減小反而“大學寫詩頻率降低了”,但師大的環境仍為她提供了豐富的靈感土壤——迎新晚會上,她偶遇曾幫她指路的留學生用快板說相聲,寫下《漢語橋》;課堂中老師的妙語、學院活動的點滴,都被她收錄進詩行,一些反映大學生活的新作也已經在《詩潮》《鹿鳴》等刊物發表。

盡管課業與創作需平衡,她卻顯得游刃有余:“寫詩已成為習慣,和吃飯睡覺一樣自然。”校園里,她保持低調,同學和老師并未因“詩人”身份對她另眼相看,“大家只當我是個普通學生”。

游若昕參加天津師范大學迎新晚會

對于未來,她并沒有陷入盲目內卷的焦慮中:“先讀書,先寫點東西,活在當下。”這種松弛感源于家庭和高中教育的寬容。父母從不施壓,高中也鮮少強調升學競爭,讓她得以保持對創作純粹的熱愛。即便面對“00后詩人”的標簽,她也淡然處之:“每代人都有不同的表達方式,無需比較。”她11年前寫過的一首詩,也許可以作為注腳,或者叫作宣言。“我寫詩/不和大人比/不和小孩比/只和自己的/影子/比”(《比》)。

結語

在師大校園的林蔭道上,游若昕依舊保持著邊走邊記錄的習慣。手機備忘錄里,躺著幾十首未發表的詩——關于落葉、課堂、食堂的煙火氣,也關于青春獨有的迷茫與熱望。她以詩為友,將生活淬煉成文字,又在文字中反觀生活。對于這位年輕的詩人而言,詩歌不是標簽,也不是枷鎖,而是一種與生俱來的呼吸方式。而天津師大,正以開放的胸懷,見證著這位年輕詩人在文學之路上的每一次破土與生長。在師大的舞臺上,她將繼續以筆為舟,駛向更廣闊的文學海洋。

采寫:趙藝凝

照片由受訪者提供